|

k

k

|

APRILE 2024 Un pomeriggio primaverile e soleggiato può essere ben speso, per chi abita a Milano, in un piacevole giro, in buona parte a piedi, che coniuga bellezze artistiche, storia e natura. Con la linea gialla della metropolitana siamo scesi al capolinea di San Donato Milanese; da qui, dopo una passeggiata di circa un quarto d’ora lungo il viale alberato – via Caviaga - che costeggia il vasto Parco Enrico Mattei, siamo arrivati alla grande piazza

dominata dalla chiesa di Santa Barbara, da cui

prende il nome. L’edificio,

costruito nel 1954 per Metanopoli su commissione

di Mattei, è un pregevole esempio di

architettura religiosa, dovuta al progetto

dell’architetto Mario Bacciocchi. La facciata a

capanna con i colori del Rinascimento

fiorentino, il campanile laterale alto e

stretto, il portone centrale in bronzo di

Arnaldo e Giò Pomodoro sono già ammirevoli:

l’interno stupisce per l’ampiezza della navata,

che presenta un bel soffitto a pannelli dipinti

di Andrea Cascella e uno stupendo, grandissimo

mosaico absidale, la Crocifissione di Fiorenzo

Tomea, ben illuminato dal lucernario, nonché

diverse opere d’arte quali la Via Crucis di

Pericle Fazzini e le pale di siamo arrivati alla grande piazza

dominata dalla chiesa di Santa Barbara, da cui

prende il nome. L’edificio,

costruito nel 1954 per Metanopoli su commissione

di Mattei, è un pregevole esempio di

architettura religiosa, dovuta al progetto

dell’architetto Mario Bacciocchi. La facciata a

capanna con i colori del Rinascimento

fiorentino, il campanile laterale alto e

stretto, il portone centrale in bronzo di

Arnaldo e Giò Pomodoro sono già ammirevoli:

l’interno stupisce per l’ampiezza della navata,

che presenta un bel soffitto a pannelli dipinti

di Andrea Cascella e uno stupendo, grandissimo

mosaico absidale, la Crocifissione di Fiorenzo

Tomea, ben illuminato dal lucernario, nonché

diverse opere d’arte quali la Via Crucis di

Pericle Fazzini e le pale di

Bruno Cassinari.

Santa Barbara è considerata la patrona dei

minatori, e il nome fu scelto in quanto legato

alle attività minerarie dell’ENI. In questa

chiesa, la mattina del 29 ottobre 1962, fu dato

l’ultimo saluto al suo presidente Enrico Mattei,

insieme al pilota Irnerio Bertuzzi e

all’americano William MacHale, periti

nell’attentato di due giorni prima al Morane

Saulnier -decollato da Catania - su cui

volavano; le salme furono poi traslate a Roma

per i funerali di Stato. Mattei, infine, fu

sepolto nella tomba di famiglia del cimitero di

Matelica. Come scrisse all’epoca la Gazette de

Lausanne, Mattei “non era soltanto un grande

capitano d’industria, ma anche un uomo simpatico

ed integro; un uomo che è riuscito nel suo

compito”; pertanto, si conserverà di lui “un

ricordo incancellabile”. Bruno Cassinari.

Santa Barbara è considerata la patrona dei

minatori, e il nome fu scelto in quanto legato

alle attività minerarie dell’ENI. In questa

chiesa, la mattina del 29 ottobre 1962, fu dato

l’ultimo saluto al suo presidente Enrico Mattei,

insieme al pilota Irnerio Bertuzzi e

all’americano William MacHale, periti

nell’attentato di due giorni prima al Morane

Saulnier -decollato da Catania - su cui

volavano; le salme furono poi traslate a Roma

per i funerali di Stato. Mattei, infine, fu

sepolto nella tomba di famiglia del cimitero di

Matelica. Come scrisse all’epoca la Gazette de

Lausanne, Mattei “non era soltanto un grande

capitano d’industria, ma anche un uomo simpatico

ed integro; un uomo che è riuscito nel suo

compito”; pertanto, si conserverà di lui “un

ricordo incancellabile”.

Proseguendo, con una

camminata di una ventina di minuti si raggiunge,

in fondo a via Cesare Battisti, la piazza delle

Arti; qui si trova la Cascina Roma, restaurata

trent’anni fa e trasformata in un attivo centro

culturale. L’ingresso è gratuito e vi si possono

ammirare

Lasciata Cascina Roma, si

torna indietro per un tratto, portandosi sulla

via Emilia e seguendo una strada che consente di

oltrepassare la ferrovia e l’A1, tramite

sottopassi (meglio seguire le indicazioni del

navigatore satellitare, mancando la segnaletica

per percorsi pedonali o ciclabili). Questa parte della passeggiata è più impegnativa e richiede

almeno un’ora: la meta è la meravigliosa Abbazia

di Chiaravalle, che si raggiunge camminando tra

prati e pioppi, in un bel paesaggio

La passeggiata può anche prevedere l’inversione delle tappe (Abbazia di Chiaravalle – Cascina Roma - Chiesa di Santa Barbara), con l’andata a piedi e il ritorno in metropolitana dalla stazione di San Donato Milanese.25 aprile 2024, Anna Busca Un paio

di giorni, durante le vacanze pasquali, nella

Pianura Padana tra le province di Modena, Reggio

Emilia e Parma, sfiorando quella di Mantova, ci

ha consentito di scoprire dei veri tesori, un po’

nascosti e assolutamente meritevoli di maggiore

pubblicità per il turismo culturale. Partendo da

Milano in auto e percorrendo l’A1, siamo usciti

verso Verona/Brennero (E45/A22) al casello di

Carpi,

A

Baldassarre Peruzzi (1481-1536), noto architetto

e pittore toscano molto stimato a Roma, Alberto

III aveva commissionato, nel 1515, una serie di

lavori: una nuova facciata della chiesa romanica

di Santa Maria al Castello, il progetto del

Duomo e

Sulla piazza si affaccia anche il bel Teatro comunale, del colore arancione che connota molti edifici della città, inaugurato nel 1861, dopo la proclamazione del Regno d’Italia. Lasciata Carpi, ci siamo diretti nella vicina Correggio, città che ha dato l’appellativo al suo artista più famoso, il pittore Antonio Allegri (1489 –1534), cui è stato dedicato un bel monumento in marmo

bianco di Carrara, scolpito dal ticinese

Vincenzo Vela nel 1880: si trova in piazza San

Quirino, allargata per l’occasione. Di origine

medioevale, Correggio raggiunse il massimo

splendore nei secoli XV

–

XVI; la Corte ospitò l’Ariosto, il Bembo,

Ludovico il Moro. Divenne Principato nel 1616,

ma neppure vent’anni dopo questo fu annesso al

Ducato estense.

L’elegante Palazzo dei Principi,

sull’asse di corso Cavour, tra la bella basilica

di San Quirino e il Teatro Asioli, fu fatto

costruire dalla vedova del conte Borso da

Correggio, Francesca di Brandeburgo, e fu

completato nel 1507. La facciata, in cotto,

presenta bifore e monofore; il portale è

stupendo, con decorazioni a bassorilievo: viene

considerato uno tra i più significativi esempi

del

rinascimento emiliano. Il bel cortile cui è stato dedicato un bel monumento in marmo

bianco di Carrara, scolpito dal ticinese

Vincenzo Vela nel 1880: si trova in piazza San

Quirino, allargata per l’occasione. Di origine

medioevale, Correggio raggiunse il massimo

splendore nei secoli XV

–

XVI; la Corte ospitò l’Ariosto, il Bembo,

Ludovico il Moro. Divenne Principato nel 1616,

ma neppure vent’anni dopo questo fu annesso al

Ducato estense.

L’elegante Palazzo dei Principi,

sull’asse di corso Cavour, tra la bella basilica

di San Quirino e il Teatro Asioli, fu fatto

costruire dalla vedova del conte Borso da

Correggio, Francesca di Brandeburgo, e fu

completato nel 1507. La facciata, in cotto,

presenta bifore e monofore; il portale è

stupendo, con decorazioni a bassorilievo: viene

considerato uno tra i più significativi esempi

del

rinascimento emiliano. Il bel cortile

d’onore è porticato; da qui si accede alla Sala

dei Putti, affrescata, e alla Biblioteca

comunale. Salendo uno scalone si giunge a

splendide stanze dove, oltre agli affreschi alle

pareti, si possono ammirare soffitti a

cassettone, come nella Sala del Camino. Al piano

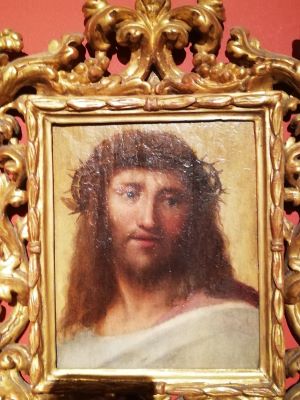

nobile ha sede il Museo Civico “Il Correggio”,

con opere di pregio; qui sono esposti i pochi

lavori di Antonio Allegri conservati nella sua

città natale, ossia i dipinti a olio su tavola,

“La Pietà” (1512), “Il Volto di Cristo” (1518),

“Sant’Agata” (1523-1524), insieme a un disegno

bifacciale, con apostoli e angeli

–

che compariranno d’onore è porticato; da qui si accede alla Sala

dei Putti, affrescata, e alla Biblioteca

comunale. Salendo uno scalone si giunge a

splendide stanze dove, oltre agli affreschi alle

pareti, si possono ammirare soffitti a

cassettone, come nella Sala del Camino. Al piano

nobile ha sede il Museo Civico “Il Correggio”,

con opere di pregio; qui sono esposti i pochi

lavori di Antonio Allegri conservati nella sua

città natale, ossia i dipinti a olio su tavola,

“La Pietà” (1512), “Il Volto di Cristo” (1518),

“Sant’Agata” (1523-1524), insieme a un disegno

bifacciale, con apostoli e angeli

–

che compariranno

negli affreschi della cupola

del duomo di Parma

–

e alcuni suoi studi architettonici sul retro. Si

possono ammirare anche un prezioso dipinto di

Andrea Mantegna (1431-1506), ossia il Cristo

Redentore (1493), bellissimi arazzi fiamminghi,

ritratti, una statua lignea di Desiderio da

Settignano (1430-1464), una collezione di monete

della zecca di Correggio, e perfino il magnifico

fortepiano settecentesco appartenuto al

compositore correggese Bonifazio Asioli

(1769-1832),

di cui sono esposti spartiti e

opere. A Correggio abbiamo pernottato all’elegante

e tranquillo Phi Hotel dei Medaglioni, a pochi

passi dal Palazzo dei Principi, prenotato

tramite Booking, con un eccellente rapporto

qualità/prezzo. Il centro storico

–

con le sue case antiche dalle facciate colorate

in rosa, vermiglio, giallo, arancio, e i portici

medioevali

–

ha un notevole fascino anche di notte, grazie a

una sapiente illuminazione. Molto bello l’ottocentesco

Palazzo Cattini (o dell’Orologio)

su corso Mazzini. Per la cena abbiamo scelto

“La

Galera”,

originale ristopub nel sotterraneo di un

edificio storico, dove si possono gustare piatti

locali e ottimi taglieri di salumi e formaggi. negli affreschi della cupola

del duomo di Parma

–

e alcuni suoi studi architettonici sul retro. Si

possono ammirare anche un prezioso dipinto di

Andrea Mantegna (1431-1506), ossia il Cristo

Redentore (1493), bellissimi arazzi fiamminghi,

ritratti, una statua lignea di Desiderio da

Settignano (1430-1464), una collezione di monete

della zecca di Correggio, e perfino il magnifico

fortepiano settecentesco appartenuto al

compositore correggese Bonifazio Asioli

(1769-1832),

di cui sono esposti spartiti e

opere. A Correggio abbiamo pernottato all’elegante

e tranquillo Phi Hotel dei Medaglioni, a pochi

passi dal Palazzo dei Principi, prenotato

tramite Booking, con un eccellente rapporto

qualità/prezzo. Il centro storico

–

con le sue case antiche dalle facciate colorate

in rosa, vermiglio, giallo, arancio, e i portici

medioevali

–

ha un notevole fascino anche di notte, grazie a

una sapiente illuminazione. Molto bello l’ottocentesco

Palazzo Cattini (o dell’Orologio)

su corso Mazzini. Per la cena abbiamo scelto

“La

Galera”,

originale ristopub nel sotterraneo di un

edificio storico, dove si possono gustare piatti

locali e ottimi taglieri di salumi e formaggi.

Il

nostro giro è proseguito verso Finale Emilia,

purtroppo ancora segnata dal terremoto del 2012:

il 20 e il 29 maggio si ebbero

Ci siamo quindi spostati a

Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, su un

argine del Po, passando per zone di pianura

coltivata attraversate dalla Secchia.

Classificato come uno dei “borghi più belli

d’Italia”, lascia incantati per la straordinaria

piazza Il Palazzo era chiuso per Pasqua (peccato!) e non siamo riusciti a visitarlo. Al suo interno si trovano sale affrescate e collezioni  di dipinti e di costumi

teatrali; ospita un museo documentario e un

centro studi dedicati al grande pittore e

scultore naif Antonio Ligabue (1899-1965), che

giunse qui nell’agosto 1919 dalla natia Svizzera,

da cui era stato espulso per aver aggredito la

madre adottiva, e vi rimase

–

alternando il soggiorno, dal 1937 al 1945, a

diversi ricoveri nell’ospedale

psichiatrico di Reggio Emilia - fino alla morte.

La tomba, che reca la sua maschera funebre in

bronzo, opera dello scultore Andrea Mozzali, è

al cimitero di Gualtieri. di dipinti e di costumi

teatrali; ospita un museo documentario e un

centro studi dedicati al grande pittore e

scultore naif Antonio Ligabue (1899-1965), che

giunse qui nell’agosto 1919 dalla natia Svizzera,

da cui era stato espulso per aver aggredito la

madre adottiva, e vi rimase

–

alternando il soggiorno, dal 1937 al 1945, a

diversi ricoveri nell’ospedale

psichiatrico di Reggio Emilia - fino alla morte.

La tomba, che reca la sua maschera funebre in

bronzo, opera dello scultore Andrea Mozzali, è

al cimitero di Gualtieri.

Ripresa l’auto, abbiamo percorso belle strade tra pioppeti, fermandoci anche per una breve passeggiata a piedi lungo una golena del Po a Brescello, nei luoghi resi famosi dai film degli anni ‘50 di Peppone e don Camillo, interpretati dagli indimenticabili Gino Cervi e Fernandel. La nostra ultima meta

pasquale è stata Colorno: qui ci aspettava la

cosiddetta “Versailles dei Duchi di Parma”, una

meravigliosa Reggia, residenza dei Farnese, dei

Borbone e infine della seconda moglie di

Napoleone, Maria Luigia d’Austria. Nata dalla

trasformazione di un palazzo

Ci siamo chiesti perché una tale bellezza, facilmente raggiungibile, non venga pubblicizzata molto di più, essendo una meta culturale di inestimabile valore: purtroppo non abbiamo neppure visto, lungo la strada, cartelli che segnalassero il luogo, così come per Gualtieri. In ogni caso, è proprio vero che in Italia, ovunque si vada, anche per un paio di giorni soltanto, si possono trovare meraviglie. 4 aprile 2024, Anna Busca MARZO 2024 LA FINLANDIA È IL PAESE PIÙ FELICE DEL MONDO PER IL 7° ANNO CONSECUTIVO Aperte le candidature per volare a Helsinki e scoprire tutti i trucchi della felicità finlandese con la nuova masterclass di Visit Finland e Helsinki Partners!

Con un primato da record che vede la nazione aggiudicarsi il prestigioso titolo internazionale dal 2018, in molti si sono chiesti quale sia il segreto della felicità finlandese. Nessun mistero, solo la combinazione di elementi chiave che da sempre scandiscono l’esistenza di questo popolo, ovvero: la connessione con la natura, uno stile di vita equilibrato, cibo fresco e un approccio alla vita sostenibile. Secondo i finlandesi, infatti, la felicità non è un mistero ma piuttosto un insieme di trucchi e abilità da apprendere e mettere in pratica ogni giorno. Da una passeggiata nel bosco o un tuffo in mare dopo la sauna a un pasto preparato con ingredienti locali appena raccolti: ecco alcuni piccoli segreti per essere felici. Dopo il successo della prima Masterclass sulla Felicità lanciata nel 2023 nella magica regione dei laghi, la Finlandia torna ad ospitare dal 9 al 14 giugno 2024 un gruppo di fortunati provenienti da ogni angolo del globo a cui svelare i trucchi per essere felici. Per farlo, Visit Finland insieme ad Helsinki Partners, ha selezionato questa volta gli Helsinki Happiness Hacker: un team di hacker della felicità, composto da cinque helsinkiani, che guiderà il gruppo alla scoperta della capitale finlandese per apprendere tutti i trucchi per essere felici ogni giorno e trovare il finlandese che c’è in ognuno di loro. Come? Immergendosi nella vivace vita cittadina! A fare da filo conduttore della masterclass sui trucchi della felicità finlandese saranno quattro focus tematici: natura e stile di vita, salute ed equilibrio, design e quotidianità, alimentazione e benessere. La masterclass Helsinki Happiness Hacks con tanto di spedizione urbana nella capitale sarà interamente gratuita per i partecipanti selezionati e Visit Finland, insieme a Helsinki Partners, coprirà le spese di viaggio da e per la Finlandia. I fortunati vincitori potranno godere di un'esperienza di cinque giorni ideata e curata nei minimi dettagli dal team di hacker della felicità di Helsinki, che li guiderà alla scoperta del loro helsinkiano interiore. Le candidature alla masterclass sono aperte fino al 4 aprile 2024. Per candidarsi e trovare ulteriori informazioni, visita: https://www.visitfinland.com/it/helsinki-happiness-hacks-it/happiness-hackers-it/ · È possibile candidarsi fino al 4 aprile 2024. Gli interessati possono candidarsi partecipando alla challenge sui social e completando un modulo di iscrizione online disponibile sulla pagina web della campagna. · L'esperienza, organizzata da Visit Finland e Helsinki Partners, è completamente gratuita e prevede una masterclass di 5 giorni guidata da 5 helsinkiani, tra cui Lena Salmi (ex campionessa di nuoto e giornalista sportiva), Adela Pajunen (Biologa, scrittrice e sostenitrice del benessere attraverso la natura) e Luka Balac (rinomato esperto gastronomico e fondatore di 3 ristoranti di successo a Helsinki, tra cui il Nolla) Milano, 24 marzo 2024 c.stampa

UN SABATO A BOLOGNA Siamo riusciti a comprare online, sul sito di Flixbus, due biglietti andata/ritorno da Milano San Donato a Bologna, al prezzo – davvero vantaggioso! - di circa 10 euro ciascuno. Viaggio comodissimo, in perfetto orario: partenza alle 8.00 dal terminal, a poche decine di metri dal capolinea della linea gialla della metropolitana, e arrivo alle 10.20 alla Stazione delle Autolinee di Bologna, nei pressi della Stazione Centrale (ritorno alle 18.30, con arrivo a San Donato alle 20.45). La nostra meta principale era lo struggente Museo della Memoria di Ustica, raggiunto in neppure venti minuti a piedi percorrendo quasi in linea retta via Matteotti, via Ferrarese, fino a via di Saliceto 3/22 (www.mambo-bologna.org/museoustica ). Il museo ha sede nel quartiere della Bolognina, in un ex deposito tramviario, ed è visitabile gratuitamente sabato e domenica dalle 10 alle 18.30, oppure giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Questo luogo, dove si entra in silenzio restando profondamente commossi davanti all’installazione dell’artista Christian Boltanski – 81 lampadine, appese al soffitto, che si accendono e si spengono, come cuori pulsanti, e 81 specchi neri abbinati a registrazioni di voci sussurranti, tutti intorno al relitto dell’aereo- è stato voluto dall’”Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica”, fondata nel 1988 e presieduta da Daria Bonfietti, il cui fratello Alberto morì, a 37 anni, nel disastro. Erano circa le 21 della sera di venerdì 27 giugno 1980 quando i piloti del volo IH870, partito dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna alle 20.08, con due ore di ritardo, e diretto a Palermo, cessarono di rispondere alle torri di controllo, poco prima dell’atterraggio. L’aereo

era un DC-9 dell’Itavia, con a bordo 81 persone,

tra cui 13 bambini e 4 membri dell’equipaggio.

Le ricerche portarono ad avvistare, all’alba,

una chiazza oleosa, resti di corpi umani e

oggetti nella zona di mare tra Ustica e Ponza:

si parlò di cedimento strutturale, o di una

collisione in volo, oppure di una bomba a bordo,

tutte cause che furono poi scartate dalle

indagini successive. Depistaggi e omissioni,

bugie e smentite, nonché alcuni decessi

misteriosi di controllori di volo, militari e

piloti, collegati alla vicenda, confermarono che

la verità dietro il disastro era “indicibile”

per l’Aeronautica Militare italiana, anche se

alcuni coraggiosi giornalisti d’inchiesta, tra i

quali Andrea Purgatori, avevano proposto una

spiegazione plausibile quanto spaventosa.

Tracciati radar, faticosamente recuperati,

mostravano un traffico aereo insolito intorno al

DC-9, che a volte appariva come una doppia

traccia, perché un velivolo “si nascondeva”

utilizzandolo come schermo: si parlò quindi di

una possibile azione militare

franco-statunitense d’intercettamento, con

Phantom F4, partiti da una portaerei americana,

contro Mig libici nel cielo di Ustica. Uno dei

missili lanciati contro questi avrebbe dunque

finito per colpire e abbattere l’aereo di linea

dell’Itavia. Il ritrovamento in Calabria, sulla

Sila, del cadavere di un pilota libico e dei

resti del suo Mig-23 (ufficialmente il 18 luglio

1980) alimentò questa ipotesi. Nel 1987 e nel

1991 si svolsero due importanti campagne di

recupero dei resti del DC9, a 3700 m di

profondità: emersero circa 2500 pezzi. Nella

sala del museo il 96% del relitto

–

analizzato per l’inchiesta,

con

molti oblò ancora integri

che escludono l’esplosione interna

–

è stato ricomposto, come una sorta di fossile

gigante di 15 tonnellate e 31 m di lunghezza,

che ci parla di una storia del passato, ma

ancora vivissima per tutti: in una saletta si

può assistere alla proiezione di un commovente

filmato in cui si dà metaforicamente voce

all’aereo caduto. A tutt’oggi, né le dinamiche

esatte di quanto successo né i nomi dei

responsabili politici e militari dell’attacco,

sferrato come azione di guerra in tempo di pace,

in violazione di confini e diritti, senza alcun

riguardo e pietà nei confronti di 81 esseri

umani innocenti - solo 38 i corpi restituiti

alle loro famiglie - sono stati chiariti e resi

noti, nonostante decenni di inchieste

parlamentari e giudiziarie e la connessa

desecretazione di documenti importanti. L’aereo

era un DC-9 dell’Itavia, con a bordo 81 persone,

tra cui 13 bambini e 4 membri dell’equipaggio.

Le ricerche portarono ad avvistare, all’alba,

una chiazza oleosa, resti di corpi umani e

oggetti nella zona di mare tra Ustica e Ponza:

si parlò di cedimento strutturale, o di una

collisione in volo, oppure di una bomba a bordo,

tutte cause che furono poi scartate dalle

indagini successive. Depistaggi e omissioni,

bugie e smentite, nonché alcuni decessi

misteriosi di controllori di volo, militari e

piloti, collegati alla vicenda, confermarono che

la verità dietro il disastro era “indicibile”

per l’Aeronautica Militare italiana, anche se

alcuni coraggiosi giornalisti d’inchiesta, tra i

quali Andrea Purgatori, avevano proposto una

spiegazione plausibile quanto spaventosa.

Tracciati radar, faticosamente recuperati,

mostravano un traffico aereo insolito intorno al

DC-9, che a volte appariva come una doppia

traccia, perché un velivolo “si nascondeva”

utilizzandolo come schermo: si parlò quindi di

una possibile azione militare

franco-statunitense d’intercettamento, con

Phantom F4, partiti da una portaerei americana,

contro Mig libici nel cielo di Ustica. Uno dei

missili lanciati contro questi avrebbe dunque

finito per colpire e abbattere l’aereo di linea

dell’Itavia. Il ritrovamento in Calabria, sulla

Sila, del cadavere di un pilota libico e dei

resti del suo Mig-23 (ufficialmente il 18 luglio

1980) alimentò questa ipotesi. Nel 1987 e nel

1991 si svolsero due importanti campagne di

recupero dei resti del DC9, a 3700 m di

profondità: emersero circa 2500 pezzi. Nella

sala del museo il 96% del relitto

–

analizzato per l’inchiesta,

con

molti oblò ancora integri

che escludono l’esplosione interna

–

è stato ricomposto, come una sorta di fossile

gigante di 15 tonnellate e 31 m di lunghezza,

che ci parla di una storia del passato, ma

ancora vivissima per tutti: in una saletta si

può assistere alla proiezione di un commovente

filmato in cui si dà metaforicamente voce

all’aereo caduto. A tutt’oggi, né le dinamiche

esatte di quanto successo né i nomi dei

responsabili politici e militari dell’attacco,

sferrato come azione di guerra in tempo di pace,

in violazione di confini e diritti, senza alcun

riguardo e pietà nei confronti di 81 esseri

umani innocenti - solo 38 i corpi restituiti

alle loro famiglie - sono stati chiariti e resi

noti, nonostante decenni di inchieste

parlamentari e giudiziarie e la connessa

desecretazione di documenti importanti.

Nel giardino, grazie a un poster, si può accedere tramite Qr code all’importante archivio degli articoli di Andrea Purgatori sulla strage di Ustica (https://archivioandreapurgatori.it/ ). A breve distanza, la Stazione Centrale, di fine Ottocento: devastata dai bombardamenti angloamericani del 1945 e ricostruita, non si può dimenticare che subì un gravissimo attentato terroristico di matrice neofascista e piduista il 2 agosto 1980, a poco più di un mese dalla tragedia di Ustica. Una bomba nascosta in una valigia scoppiò alle 10.25 nella sala d’aspetto, distruggendo l’ala occidentale, sotto le cui macerie rimasero 85 vittime. I feriti furono duecento, numerosi con gravi mutilazioni. Il loro memoriale è la stazione stessa: l’orologio è rimasto fermo all’ora della strage, e una grande lapide riporta incisi i nomi dei morti. Anche in questo caso non si è ancora raggiunta la verità completa su mandanti ed esecutori.

Non poteva mancare l’ingresso alla vicina Basilica di San Petronio, dove, a pagamento, è imperdibile la Cappella Bolognini, o Cappella dei Magi: sulla parete di sinistra è affrescato un grandioso Giudizio Universale, opera del 1410 di Giovanni da Modena, artista autore anche delle magnifiche Storie dei Re magi sulla parete di destra. Le scene dell’Inferno, che richiamano la prima cantica della Divina Commedia, sono potenti e impressionanti: un gigantesco Lucifero peloso troneggia al centro, con due teste, una delle quali corrisponde anatomicamente ai genitali; entrambe le bocche divorano un dannato.

18 marzo 2024, Anna Busca SETTEMBRE 2023 (prima parte: da Montbéliard a Le Trèport) Due giorni prima di Ferragosto abbiamo lasciato il caldo afoso di Milano per un giro in auto – di un paio di settimane - nel nord della Francia, considerando la Normandia come nostra meta principale. Circa trent’anni fa un nostro lungo tour europeo (in Panda!) aveva toccato Mont-Saint-Michel, ma non ci eravamo spinti oltre; e in successivi viaggi avevamo esplorato altre zone francesi, senza più tornare in questa regione. Eccoci dunque, come prima tappa logistica, dopo l’attraversamento della Svizzera, in Franca-Contea, a Montbéliard, dominata dal bel castello dei duchi di Württemberg; una grande piazza deserta, vie vuote, tutto chiuso. Per fortuna abbiamo trovato una piccola brasserie aperta per una cena veloce, in mezzo alle case colorate del bel centro storico. La mattina, percorrendo strade di campagna solitarie e bellissime, in un silenzio quasi surreale, tra mucche al pascolo ed estese

coltivazioni, ci siamo fermati a Ronchamp, dove

l’architetto Charles-Edouard Jeanneret-Gris,

noto universalmente come Le Corbusier, progettò,

tra il 1950 e il 1955, la Cappella di Notre Dame

de Haut, in cima a una collina. Qui, in

precedenza, sorgeva un piccolo santuario oggetto

di antica devozione. Dichiarata Patrimonio

UNESCO, è un capolavoro di architettura

religiosa brutalista, in calcestruzzo armato;

bianchissima, dalle forme sinuose, con un grande

tetto scuro a barca, presenta all’interno una

luce straordinaria, naturale, che giunge

dall’alto e da aperture laterali. Una sorta di

edificio-scultura, dove si percepisce la purezza

dell’arte e dello spirito. Nelle vicinanze si

trovano il Rifugio del pellegrino, che

originariamente accoglieva gli operai addetti

alla costruzione, la Casa del cappellano e la

Piramide della pace, simile a una piccola

piramide azteca, commissionata dai veterani di

Ronchamp che volevano ricordare i loro morti

sulla collina nel 1944. Renzo Piano, nel 2011,

vi aggiunse il Monastero, con un orto molto

curato, l’Oratorio e le portinerie all’ingresso.

Questa prima visita valeva già il viaggio! mucche al pascolo ed estese

coltivazioni, ci siamo fermati a Ronchamp, dove

l’architetto Charles-Edouard Jeanneret-Gris,

noto universalmente come Le Corbusier, progettò,

tra il 1950 e il 1955, la Cappella di Notre Dame

de Haut, in cima a una collina. Qui, in

precedenza, sorgeva un piccolo santuario oggetto

di antica devozione. Dichiarata Patrimonio

UNESCO, è un capolavoro di architettura

religiosa brutalista, in calcestruzzo armato;

bianchissima, dalle forme sinuose, con un grande

tetto scuro a barca, presenta all’interno una

luce straordinaria, naturale, che giunge

dall’alto e da aperture laterali. Una sorta di

edificio-scultura, dove si percepisce la purezza

dell’arte e dello spirito. Nelle vicinanze si

trovano il Rifugio del pellegrino, che

originariamente accoglieva gli operai addetti

alla costruzione, la Casa del cappellano e la

Piramide della pace, simile a una piccola

piramide azteca, commissionata dai veterani di

Ronchamp che volevano ricordare i loro morti

sulla collina nel 1944. Renzo Piano, nel 2011,

vi aggiunse il Monastero, con un orto molto

curato, l’Oratorio e le portinerie all’ingresso.

Questa prima visita valeva già il viaggio!

Procedendo lungo strade

secondarie siamo poi passati da Luxeuil-les-Bains,

centro termale, con la bellissima abbazia gotica

di Saint-Pierre et Saint-Paul (XIV sec.),

fondata originariamente da San Colombano nel VI

sec., poi ricostruita più volte. Un incredibile

organo monumentale del 1617,  Fu costruita

nel 1928 ad opera dell’architetto Achille

Duchêne per omaggiare lo scrittore e politico

Maurice Barrès (1862-1923), autore del romanzo

“La collina ispirata”, ambientato proprio sul

colle di Sion. Sulla base della lanterna si

leggono iscrizioni che richiamano alcuni brani

del romanzo: “L’orizzonte che circonda questo

pianoro è quello che circonda tutta la vita; dà

un posto d’onore alla nostra sete d’infinito, e

allo stesso tempo ci ricorda i nostri limiti”.

Il panorama è fantastico, a quasi 360°; e il

silenzio assoluto, insieme a un vento piuttosto

forte, ha amplificato il nostro senso di totale

solitudine, portandoci quasi a un tuffo nello

spazio-tempo. Il nostro viaggio nella storia era

appena iniziato! Fu costruita

nel 1928 ad opera dell’architetto Achille

Duchêne per omaggiare lo scrittore e politico

Maurice Barrès (1862-1923), autore del romanzo

“La collina ispirata”, ambientato proprio sul

colle di Sion. Sulla base della lanterna si

leggono iscrizioni che richiamano alcuni brani

del romanzo: “L’orizzonte che circonda questo

pianoro è quello che circonda tutta la vita; dà

un posto d’onore alla nostra sete d’infinito, e

allo stesso tempo ci ricorda i nostri limiti”.

Il panorama è fantastico, a quasi 360°; e il

silenzio assoluto, insieme a un vento piuttosto

forte, ha amplificato il nostro senso di totale

solitudine, portandoci quasi a un tuffo nello

spazio-tempo. Il nostro viaggio nella storia era

appena iniziato!

Il pernottamento a Saint-Mihiel – in un curioso albergo ricavato da una vecchia stazione dismessa – ci ha consentito di iniziare un altro percorso storico, più recente. Dopo aver visitato la splendida chiesa di Saint-Michel, con la scultura lignea “La Pàmoison de la Vierge” (XVI sec.) di Ligier Richier, e aver camminato per le vie completamente deserte della cittadina, non riuscendo neppure a trovare un locale aperto per cenare, ci siamo imbattuti in un imponente monumento commemorativo dedicato “A nos morts, 1914-1918 / 1939-1945)”; e il giorno seguente, dopo pochi chilometri, eccoci alla “Nécropole nationale de Dieue”, un cimitero militare che conserva le spoglie di circa 300 soldati morti nella zona durante la Prima Guerra Mondiale. Croci bianche e perfino inquietanti sagome di

soldati a grandezza naturale tra le tombe ci

hanno introdotto alla successiva visita di una

città molto significativa: Verdun. Tutta la zona,

attraversata dalla Mosa, fiume a breve distanza

dalla linea del fronte, che si trovava più a est,

fu infatti teatro di una battaglia tra le più

importanti della Guerra ‘14-’18: i combattimenti

tra i francesi e i tedeschi ebbero qui inizio il

21 febbraio 1916 per concludersi dieci mesi dopo,

il 19 dicembre, con uno spaventoso bilancio di

morti, feriti e dispersi (circa un milione!).

Per ricordare e ripassare queste terribili

pagine di storia abbiamo visitato la Citadelle

Souterraine di Verdun, sull’Avenue du Soldat

Inconnu, un po’ fuori dal centro della città ma

raggiungibile agevolmente a piedi. Si tratta di

una lunga serie di gallerie scavate per circa 7

km, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del

XX, a scopo difensivo, essendo Verdun una città

fortificata di notevole importanza militare, una

piazzaforte considerata porta d’ingresso verso

Parigi. Le gallerie sono buie e davvero gelide

(la temperatura è inferiore a 10 °C, occorre

coprirsi bene anche in agosto!), e si percorrono

a bordo di una sorta di vagoncino automatico da

quattro posti, indossando una maschera-visore

per entrare nella realtà virtuale di un soldato

dell’epoca (Jean Rivière), insieme ai suoi

commilitoni. Si rivivono scene precedenti la

battaglia e poi i suoi momenti salienti. La

visita, piuttosto coinvolgente e impegnativa,

dura circa un’ora; l’ingresso è vietato ai

bambini minori di 8 anni. Croci bianche e perfino inquietanti sagome di

soldati a grandezza naturale tra le tombe ci

hanno introdotto alla successiva visita di una

città molto significativa: Verdun. Tutta la zona,

attraversata dalla Mosa, fiume a breve distanza

dalla linea del fronte, che si trovava più a est,

fu infatti teatro di una battaglia tra le più

importanti della Guerra ‘14-’18: i combattimenti

tra i francesi e i tedeschi ebbero qui inizio il

21 febbraio 1916 per concludersi dieci mesi dopo,

il 19 dicembre, con uno spaventoso bilancio di

morti, feriti e dispersi (circa un milione!).

Per ricordare e ripassare queste terribili

pagine di storia abbiamo visitato la Citadelle

Souterraine di Verdun, sull’Avenue du Soldat

Inconnu, un po’ fuori dal centro della città ma

raggiungibile agevolmente a piedi. Si tratta di

una lunga serie di gallerie scavate per circa 7

km, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del

XX, a scopo difensivo, essendo Verdun una città

fortificata di notevole importanza militare, una

piazzaforte considerata porta d’ingresso verso

Parigi. Le gallerie sono buie e davvero gelide

(la temperatura è inferiore a 10 °C, occorre

coprirsi bene anche in agosto!), e si percorrono

a bordo di una sorta di vagoncino automatico da

quattro posti, indossando una maschera-visore

per entrare nella realtà virtuale di un soldato

dell’epoca (Jean Rivière), insieme ai suoi

commilitoni. Si rivivono scene precedenti la

battaglia e poi i suoi momenti salienti. La

visita, piuttosto coinvolgente e impegnativa,

dura circa un’ora; l’ingresso è vietato ai

bambini minori di 8 anni. Nel bel centro storico

si può salire al Monument à la Victoire e aux

Soldats de Verdun, del 1929, e passare davanti

al bianco e massiccio Monument aux Morts et aux

Enfants (1928). Ma occorre spostarsi di qualche

chilometro dalla città per trovarsi davvero sul

campo di battaglia. Ci siamo recati all’Ossuaire

de Douaumont, luogo molto simbolico e commovente.

Progettato nel 1919, in stile art nouveau, in

cemento, e inaugurato nel 1932, raccoglie le

ossa di circa 130000 soldati senza nome

ritrovate nella zona alla fine della guerra. In

una galleria lunga 133 metri vi sono tombe

virtuali, mentre il vero ossario è sotterraneo:

crani, femori, vertebre, mandibole di coloro che

poco più di cent’anni fa erano ragazzi

giovanissimi, sani, protesi verso il futuro e

ricchi di speranza, maciullati invece

dall’insensatezza umana, si possono scorgere

ammassati attraverso i vetri di basse

finestrelle. Il sacrario ha la forma dell’elsa

di una spada interrata, ergendosi a metà della

galleria un’alta torre, una vera lanterna dei

morti, in cui si può salire per arrivare in cima.

E dall’alto il panorama è impressionante e

angoscioso: croci, croci e ancora croci, un

immenso cimitero, quindicimila croci bianche tra

l’erba verdissima. Douaumont fu completamente

distrutto e dichiarato “villaggio morto per la

Francia”, insieme ad altri cinque; il paesino di

Fleury-devant-Douaumont si può comunque “visitare”

camminando in un bosco, tra alberi, pietre e

lapidi che ricordano che in quel luogo vi era la

scuola, in un altro la chiesa, là il fornaio,

qui una fontana...Un vero parco della memoria,

per non dimenticare i suoi quattrocento abitanti,

che nel 1913 vi vivevano senza immaginare la

loro sorte. Nei pressi, sorge appunto il

Memoriale di Verdun, per chi volesse ancora

approfondire quanto accadde. Nel bel centro storico

si può salire al Monument à la Victoire e aux

Soldats de Verdun, del 1929, e passare davanti

al bianco e massiccio Monument aux Morts et aux

Enfants (1928). Ma occorre spostarsi di qualche

chilometro dalla città per trovarsi davvero sul

campo di battaglia. Ci siamo recati all’Ossuaire

de Douaumont, luogo molto simbolico e commovente.

Progettato nel 1919, in stile art nouveau, in

cemento, e inaugurato nel 1932, raccoglie le

ossa di circa 130000 soldati senza nome

ritrovate nella zona alla fine della guerra. In

una galleria lunga 133 metri vi sono tombe

virtuali, mentre il vero ossario è sotterraneo:

crani, femori, vertebre, mandibole di coloro che

poco più di cent’anni fa erano ragazzi

giovanissimi, sani, protesi verso il futuro e

ricchi di speranza, maciullati invece

dall’insensatezza umana, si possono scorgere

ammassati attraverso i vetri di basse

finestrelle. Il sacrario ha la forma dell’elsa

di una spada interrata, ergendosi a metà della

galleria un’alta torre, una vera lanterna dei

morti, in cui si può salire per arrivare in cima.

E dall’alto il panorama è impressionante e

angoscioso: croci, croci e ancora croci, un

immenso cimitero, quindicimila croci bianche tra

l’erba verdissima. Douaumont fu completamente

distrutto e dichiarato “villaggio morto per la

Francia”, insieme ad altri cinque; il paesino di

Fleury-devant-Douaumont si può comunque “visitare”

camminando in un bosco, tra alberi, pietre e

lapidi che ricordano che in quel luogo vi era la

scuola, in un altro la chiesa, là il fornaio,

qui una fontana...Un vero parco della memoria,

per non dimenticare i suoi quattrocento abitanti,

che nel 1913 vi vivevano senza immaginare la

loro sorte. Nei pressi, sorge appunto il

Memoriale di Verdun, per chi volesse ancora

approfondire quanto accadde.

Ci siamo dunque spostati più

a nord, nelle Ardenne, dove il pernottamento

nella bellissima Charleville-Mézières, fondata

all’inizio del ‘600 dal duca Carlo I di Gonzaga-Nevers,

che volle qui una Place Ducale davvero magnifica,

ci ha invece portato verso una parentesi più

letteraria che storica. È infatti la città che

ha dato i natali ad Arthur Rimbaud (1854-1891),

poeta straordinario, che appena sedicenne era in

grado di sconvolgere e sedurre con i suoi versi

gli intellettuali del tempo, tra cui Paul

Verlaine, di cui divenne amante (ma la relazione

fu burrascosa, tra ubriacature d’assenzio, colpi

di coltello e di pistola, risse furibonde). La tappa seguente,

Saint-Quentin, in Piccardia, si è rivelata

interessante soprattutto per la basilica

dedicata al santo stesso, martirizzato e

decapitato nei pressi, il cui cadavere, secondo

la leggenda, fu gettato nella Somme e poi

miracolosamente ritrovato. In parte ricostruita

dopo i danni della Prima Guerra Mondiale, la

basilica presenta una navata molto alta, belle

vetrate, un organo monumentale e un grande

labirinto bianco e nero sul pavimento, risalente

alla fine del ‘400.

Come in quasi tutta la Francia, il verde è curatissimo: si spende certo parecchio per la manutenzione di aiuole fiorite e decorazioni floreali, su ponti, lampioni, viali, praticamente ovunque. L’Italia, a parte qualche rara eccezione, è purtroppo lontana mille miglia da questa linea di pensiero, che è invece indice di grande civiltà e senso estetico per il paesaggio urbano. Chapeau per i sindaci francesi e per i loro cittadini! Tra gli alberi del Boulevard

Jules Verne, ecco un bel monumento in marmo,

scolpito da Albert Roze nel 1909 su commissione

dell’Accademia di Scienze e Lettere, dedicato al

geniale scrittore, che ne era membro: infatti ad

Amiens visse per più di trent’anni e vi morì.

Lasciata Amiens, dopo una sosta ad Abbeville, dove si può visitare la bella Collegiata di Saint-Vulfran, eccoci a Le Tréport: finalmente sul mare, o meglio sull’oceano, in Alta Normandia. [Hotel, prenotati tramite Booking: a Montbéliard: Kyriad Montbéliard Sochaux, 34 Avenue du Marechal Joffre a Saint-Mihiel: Hotel de la Gare, Place de la Gare a Charleville-Mézières: Cesar Hotel, 23 Avenue du Marechal Leclerc ad Amiens: Ibis Budget Amiens Centre Gare, 15 Rue Dejean] 15 settembre 2023, Anna Busca UN VIAGGIO NELLA STORIA (seconda parte: da Le Tréport a Cherbourg) Le coste dell’Alta Normandia, che si affacciano sulla Manica, sono una lunga sequenza di bianche falesie calcaree, simili a quelle più famose di Dover dalla parte inglese. Soggette alla continua erosione da parte delle onde - alzate dal vento che spesso soffia con una certa intensità – sono interrotte da spiagge di ciottoli, interessate per larghi tratti dalle maree, che qui presentano una notevole ampiezza. Le Tréport, che per noi ha costituito l’ingresso “ufficiale” nella regione, presenta tutte le caratteristiche di un borgo marino normanno: e per questo attrae molti turisti. Trovare il parcheggio non è stato

facile; ci siamo poi ritrovati a camminare tra

una fastidiosa folla vociante, spesso intenta a

scegliere souvenirs o pesce fresco da numerose

bancarelle. Nella parte più antica, che si

raggiunge salendo una scalinata, si può visitare

la chiesa di Saint-Jacques, al cui interno si

ritrovano simboli marinari, reti da pesca,

modellini di navi appese, ex voto di chi scampò

a un naufragio: il paese, prima di diventare

centro turistico, era un semplice villaggio di

pescatori. Ci siamo poi messi in coda per

prendere una funicolare

–

inaugurata nei primi anni del

‘900

e rimodernata - a ingresso gratuito, che in poco

più di un minuto porta in alto, sulla falesia,

sopra l’abitato. Molto bella la vista delle

case, del porticciolo e delle acque di color

verde-azzurro, tra grida di gabbiani, che ci

accompagneranno per tutto il nostro giro della

Normandia. Si può camminare lungo un sentiero e

ammirare un panorama davvero grandioso. Le

falesie appaiono imponenti a una trentina di

chilometri più a ovest, a Dieppe, dominata da un

castello-museo, con una spiaggia molto ampia e

un grande porto. Numerose le case storiche a

graticcio. Da visitare la chiesa gotica di (ancora!)

Saint-Jacques. La dedica a questo santo è

ricorrente sulle coste normanne: forse la

devozione a san Giacomo è legata al fatto che

sulle spiagge si trova spesso la famosa

conchiglia, simbolo del pellegrinaggio a

Santiago di Compostela, che non è altro che il

guscio del mollusco bivalve

Pecten jacobaeus, o

capasanta. Trovare il parcheggio non è stato

facile; ci siamo poi ritrovati a camminare tra

una fastidiosa folla vociante, spesso intenta a

scegliere souvenirs o pesce fresco da numerose

bancarelle. Nella parte più antica, che si

raggiunge salendo una scalinata, si può visitare

la chiesa di Saint-Jacques, al cui interno si

ritrovano simboli marinari, reti da pesca,

modellini di navi appese, ex voto di chi scampò

a un naufragio: il paese, prima di diventare

centro turistico, era un semplice villaggio di

pescatori. Ci siamo poi messi in coda per

prendere una funicolare

–

inaugurata nei primi anni del

‘900

e rimodernata - a ingresso gratuito, che in poco

più di un minuto porta in alto, sulla falesia,

sopra l’abitato. Molto bella la vista delle

case, del porticciolo e delle acque di color

verde-azzurro, tra grida di gabbiani, che ci

accompagneranno per tutto il nostro giro della

Normandia. Si può camminare lungo un sentiero e

ammirare un panorama davvero grandioso. Le

falesie appaiono imponenti a una trentina di

chilometri più a ovest, a Dieppe, dominata da un

castello-museo, con una spiaggia molto ampia e

un grande porto. Numerose le case storiche a

graticcio. Da visitare la chiesa gotica di (ancora!)

Saint-Jacques. La dedica a questo santo è

ricorrente sulle coste normanne: forse la

devozione a san Giacomo è legata al fatto che

sulle spiagge si trova spesso la famosa

conchiglia, simbolo del pellegrinaggio a

Santiago di Compostela, che non è altro che il

guscio del mollusco bivalve

Pecten jacobaeus, o

capasanta.

Le falesie diventano sempre

più scenografiche, lungo la Costa d’Alabastro.

Tappa d’obbligo, sulla bellissima strada,

Fécamp: qui abbiamo voluto acquistare un famoso

prodotto del luogo, il Bénédectine, un liquore

d’erbe considerato una sorta di elisir

medicinale, dalla formula misteriosa, prodotto

fin dal XVI secolo dai monaci dell’Abbazia della

Santissima Trinità e poi rielaborato e

commerciato tre secoli dopo. Si tratta in realtà

solo di un amaro dal gusto piacevolmente

aromatico...

Passeggiando, abbiamo scoperto resti delle mura di un castello, davanti alle quali un cartellone informativo recita: “ 1066-2016, 950° anniversario della battaglia di Hastings: qui, Guglielmo il Conquistatore, ancora bambino, fu presentato come erede del duca di Normandia”. E leggiamo ancora: “Il 13 gennaio 1035, una grande assemblea riunì a Fécamp l’arcivescovo di Rouen, i vescovi e i signori. Il duca di Normandia, Roberto I detto il Magnifico, fece riconoscere da tutti suo figlio Guglielmo, di 7 anni, come erede”. Tale evento è importante: può essere considerato il primo capitolo di una lunga storia che portò Guglielmo (1027-1087), trentun anni dopo, a combattere vittoriosamente, dopo la morte del re inglese Edoardo il Confessore, la famosa battaglia. Sconfisse Aroldo, un aristocratico pretendente al trono, e divenne quindi re d’Inghilterra. Scopriremo poi che il tutto è mirabilmente rappresentato nello straordinario “arazzo di Bayeux” (vedi in seguito). Un borgo romantico,

immortalato da Monet, e anche da Boudin,

Delacroix e Courbet, è Étretat, a circa 16 km da

Fécamp: qui le falesie mostrano forme

particolari dovute all’erosione. La tappa successiva non

poteva che essere Le Havre, Patrimonio Mondiale

UNESCO dal 2005, sull’estuario della Senna.

Bombardata più volte e completamente distrutta,

nella Seconda Guerra Mondiale, da un attacco

aereo alleato del settembre 1944 nel quale

perirono 3000 civili, fu ricostruita secondo il

progetto particolare dell’architetto modernista

Auguste Perret tra il 1946 e il 1964. La pianta

si basa su vie ortogonali tra loro, i palazzi

sono prevalentemente parallelepipedi uniformi,

della stessa altezza. L’atmosfera complessiva è

gradevole. Ci è piaciuta molto la chiesa di

Saint-Joseph, la cui altezza (107 m) domina il

centro della città: l’interno è illuminato da

migliaia di vetri colorati attraverso i quali

filtra la luce. La grande spiaggia è invece un

po’ triste: pullula di cabine abbastanza

squallide, in un certo disordine, tra sassi ed

erbacce, e si affaccia su un porto pieno di

navi, container e gru (è il secondo porto di

Francia dopo Marsiglia). L’acqua è torbida e

poco attraente. Nei pressi si incontra un

edificio grigio all’apparenza insignificante: è

invece il Museo d’Arte Moderna André Malraux

(MUMA di Le Havre), la cui visita è imperdibile,

perché ospita una straordinaria raccolta di

opere di Eugène Boudin insieme a molte altre dei

maggiori impressionisti francesi. Ad Albert

Marquet è stata dedicata una mostra temporanea,

“Marquet in Normandia” (fino al 24 settembre

2023). Il pittore scoprì la regione nel 1903 e

ne fece subito un campo di sperimentazione delle

sue ricerche pittoriche, ispirate al fauvismo:

splendidi i quadri esposti. Abbiamo pernottato all’interno, a Épaignes, nella deliziosa campagna normanna, non trovando camere libere sulla costa che non fossero a prezzi proibitivi. Per superare la Senna da Le Havre siamo passati sul Pont de Tancarville, un po’ somigliante al Golden Gate. Avremmo preferito in realtà scavalcare l’estuario sul famoso Pont de Normandie, il più grande ponte sospeso d’Europa, molto scenografico, ma seguendo il navigatore abbiamo percorso una strada sbagliata, arrivando all’imbarco di un piccolo traghetto, che abbiamo evitato. Pazienza! Abbiamo poi ammirato il Pont de Normandie da lontano. Nella graziosa Cormeilles abbiamo cenato in uno dei migliori ristoranti di tutto il viaggio, gustando piatti tipici della cucina locale e formaggi davvero squisiti, in particolare il Camembert, accompagnati da un buon bicchiere di sidro (Le Florida, 21 Rue de l’Abbaye). Il giorno seguente abbiamo

iniziato l’esplorazione della Bassa Normandia,

dal paesaggio molto diverso. Le spiagge sono

sabbiose, pulite, facilmente balneabili e spesso

attrezzate; molte facciate nei centri storici

sono a graticcio, perfettamente ristrutturate;

si respira un’aria piacevole, anche se più

turistica. La nostra prima visita, sulla Côte de

Grâce, ha riguardato Honfleur, considerato uno

dei luoghi più belli della Normandia. Purtroppo, per ragioni legate all’impossibilità di trovare parcheggio visto l’afflusso di turisti – complice una giornata di sole e cielo azzurrissimo – siamo stati costretti ad attraversare velocemente Deauville e Trouville, sulla Côte Fleurie, senza praticamente poterci fermare. Ne abbiamo tratto solo la fugace impressione di cittadine balneari eleganti e ben frequentate. Siamo dunque giunti a Caen, dove abbiamo pernottato. Ne abbiamo un po’ trascurato il centro storico, perché la nostra meta era il Memoriale, che abbiamo raggiunto all’apertura, il mattino seguente, per evitare lunghe code. Si trova nella periferia nord la “Cité de l’histoire pour la paix” (www.memorial-caen-fr), inaugurata dal presidente François Mitterrand nel giugno 1988, circondata da vasti prati e aiuole (i “giardini del ricordo”) con lapidi commemorative qua e là. È un edificio di notevoli dimensioni, su tre livelli. Arrivando

sull’Esplanade Général Eisenhower, davanti

all’ingresso, ecco numerose bandiere sventolanti

e un monumento molto significativo: la pistola

con la canna annodata, opera dell’artista

svedese Carl Fredrik Reuterswärd, bronzo

presente in tutto il mondo in una trentina di

copie, come simbolo universale della non

violenza (lo scultore ebbe l’idea del monumento

dopo l’assassinio di John Lennon, alla fine del

1980). Anche la grande scritta sulla facciata ci

accoglie, come simbolo di pace: “Il dolore mi ha

sbriciolato, la fraternità mi ha sollevato,

dalla mia ferita è sgorgato un fiume di

libertà”. La frase

–

riferita alla Normandia - è rimasta a lungo

anonima, ma pare che sia da attribuire a un

poeta di Caen, tale Paul Dorey, amico

dell’architetto progettista del Memoriale,

Jacques Millet. Entrando, il nostro viaggio nel

tempo diventa realtà: e dunque riprendiamo il

“cammino” iniziato a Verdun, questa volta

affrontando la Seconda Guerra Mondiale. La

visita dura circa tre ore ed è

interessantissima: si parte da “1918-1939, da

una guerra all’altra: il disastro”, per passare

alla “Francia degli anni bui”, alla “Guerra

totale”. Fotografie, documenti, reperti,

ricostruzioni e filmati si susseguono.

All’Italia fascista e al suo ruolo nel conflitto

è dedicato poco spazio: a parte qualche immagine

di Mussolini con Hitler, e poche testimonianze

sulla guerra d’Africa, non c’è molto altro. Una

copia di “Se questo è un uomo” di Primo Levi è

esposta in una bacheca, come testo tra i più

importanti di denuncia dell’Olocausto. Arrivando

sull’Esplanade Général Eisenhower, davanti

all’ingresso, ecco numerose bandiere sventolanti

e un monumento molto significativo: la pistola

con la canna annodata, opera dell’artista

svedese Carl Fredrik Reuterswärd, bronzo

presente in tutto il mondo in una trentina di

copie, come simbolo universale della non

violenza (lo scultore ebbe l’idea del monumento

dopo l’assassinio di John Lennon, alla fine del

1980). Anche la grande scritta sulla facciata ci

accoglie, come simbolo di pace: “Il dolore mi ha

sbriciolato, la fraternità mi ha sollevato,

dalla mia ferita è sgorgato un fiume di

libertà”. La frase

–

riferita alla Normandia - è rimasta a lungo

anonima, ma pare che sia da attribuire a un

poeta di Caen, tale Paul Dorey, amico

dell’architetto progettista del Memoriale,

Jacques Millet. Entrando, il nostro viaggio nel

tempo diventa realtà: e dunque riprendiamo il

“cammino” iniziato a Verdun, questa volta

affrontando la Seconda Guerra Mondiale. La

visita dura circa tre ore ed è

interessantissima: si parte da “1918-1939, da

una guerra all’altra: il disastro”, per passare

alla “Francia degli anni bui”, alla “Guerra

totale”. Fotografie, documenti, reperti,

ricostruzioni e filmati si susseguono.

All’Italia fascista e al suo ruolo nel conflitto

è dedicato poco spazio: a parte qualche immagine

di Mussolini con Hitler, e poche testimonianze

sulla guerra d’Africa, non c’è molto altro. Una

copia di “Se questo è un uomo” di Primo Levi è

esposta in una bacheca, come testo tra i più

importanti di denuncia dell’Olocausto.

Tra i

reperti più interessanti, ecco un esemplare

della famosa macchina “Enigma M4”, a quattro

rotori, usata dai nazisti dal febbraio 1942 per

comporre e decrittare testi cifrati che venivano

trasmessi tra i sottomarini e i centri di

comando. Ma è lo sbarco degli alleati in

Normandia, il 6 giugno 1944, a dominare la

scena: al D-day (che i francesi chiamano “Jour

J”; noi dovremmo chiamarlo “Giorno G”!) è

dedicata un’ampia sala; si passa poi in un

cinema dove si proietta, ogni 30 minuti, il film

“Le Jour J et la Bataille de Normandie”. Un

settore del memoriale è dedicato alla “Guerra

fredda”; e si può concludere con un film

“immersivo”, a 360°, che riassume la storia

d’Europa dal 1914 al 1991. All’uscita, si ha

l’impressione di essere entrati fisicamente

nelle pagine di un libro di storia! Tra i

reperti più interessanti, ecco un esemplare

della famosa macchina “Enigma M4”, a quattro

rotori, usata dai nazisti dal febbraio 1942 per

comporre e decrittare testi cifrati che venivano

trasmessi tra i sottomarini e i centri di

comando. Ma è lo sbarco degli alleati in

Normandia, il 6 giugno 1944, a dominare la

scena: al D-day (che i francesi chiamano “Jour

J”; noi dovremmo chiamarlo “Giorno G”!) è

dedicata un’ampia sala; si passa poi in un

cinema dove si proietta, ogni 30 minuti, il film

“Le Jour J et la Bataille de Normandie”. Un

settore del memoriale è dedicato alla “Guerra

fredda”; e si può concludere con un film

“immersivo”, a 360°, che riassume la storia

d’Europa dal 1914 al 1991. All’uscita, si ha

l’impressione di essere entrati fisicamente

nelle pagine di un libro di storia!

Da Caen ci siamo spostati, in neppure mezz’ora di strada, a Courseulles-sur-Mer, la cui spiaggia è “Juno Beach”, una delle cinque utilizzate per lo sbarco; qui approdarono le truppe canadesi, che due anni prima, il 19 agosto 1942, avevano subìto forti perdite dopo un tentativo fallito d’invasione a Dieppe. Il nome in codice “Juno” fu scelto in quanto corrispondeva a quello della moglie di un tenente colonnello, un certo Dawnay (inizialmente doveva essere “Jelly”, medusa, ma evidentemente non piacque). La bandiera canadese sventola accanto a quella francese; nei pressi di un molo è stata eretta un’alta croce, e vi è anche un piccolo centro di visita, dall’architettura interessante. Ben 381 soldati canadesi perirono nel D-day; 5500 nella Battaglia di Normandia, 45000 complessivamente nella II Guerra Mondiale. Si può percorrere un sentiero commemorativo, con cartelloni esplicativi, lapidi, resti di bunker, a ridosso della bella spiaggia, che presenta dune e vegetazione sparsa. Juno Beach è in mezzo a “Sword” e “Gold”, le spiagge dello sbarco britannico, dal nome di pesci (pesce spada e pesce rosso!), che però non abbiamo visitato. La tappa a Bayeux, distante circa 20 km, ci ha permesso un’altra esplorazione storica, davvero eccezionale: mi riferisco al già citato arazzo (vedi più sopra, Fécamp), detto “Arazzo della regina Matilde”, costituito da nove pezze unite e lungo complessivamente circa 70 metri, tessuto nel 1077 da artisti ignoti (in realtà si tratta di un incredibile ricamo di fili di lana verde scuro, bordeaux, grigio, giallo oro e nero, su tela di lino). Non si sa neppure se chi l’ha ricamato fosse inglese o normanno: di certo vuole essere una sorta di documento a testimonianza della validità del dominio normanno in Inghilterra. Viene conservato nel museo della Tapisserie de Bayeux (13B Rue de Nesmond), perfettamente illuminato, sotto la copertura di un vetro protettivo. I visitatori vi camminano lentamente davanti, affascinati, fianco a fianco, in una specie di buia galleria. È un grandioso poema epico, una sorta di straordinario “fumetto” dell’XI secolo, che racconta le vicende di Aroldo e di Guglielmo il Conquistatore, legate alla successione al trono di Edoardo e alla conquista dell’Inghilterra da parte del duca di Normandia. Le scritte sono in latino medioevale; ma la visita si svolge con l’ausilio di un apparecchio audio multilingue (anche in italiano) che illustra via via le scene, quindi ci si può immergere con stupore e ammirazione nella storia narrata. La battaglia di Hastings del 1066 è riportata con crudo realismo: i cavalli, spesso imbizzarriti o feriti a morte, si mescolano ai cavalieri che combattono con spade, mazze e frecce. Manca una pezza finale, andata perduta, che probabilmente rappresentava l’incoronazione di Guglielmo. L’UNESCO ha inserito l’arazzo nel Registro della Memoria del Mondo: è in effetti un “memoriale” di mille anni fa! Bayeux è una delle città meglio conservate, poco danneggiata dai bombardamenti: presenta antiche case a graticcio e una stupenda cattedrale, quella di Notre Dame, in stile gotico-normanno, che fu consacrata proprio nel 1077 in presenza di Guglielmo; qui fu conservato per secoli il meraviglioso arazzo, che veniva periodicamente esposto. Ci siamo dunque spostati

nuovamente sulla costa per andare su un’altra

“spiaggia dello sbarco”: Omaha Beach,

catapultandoci ancora nel cuore tragico del XX

secolo.

Il nostro viaggio nella

storia è proseguito quindi lungo la penisola del

Cotentin, fino a Cherbourg, che si trova in

prossimità della punta. Non è una città che ci

abbia particolarmente colpito: ha un porto

interessante, sul quale si trovano concentrati

locali e ristoranti (in particolare davanti

all’”avant port”, intorno al Quai de Caligny) ma

non abbiamo notato monumenti di particolare

rilievo. Abbiamo trascurato la visita alla Cité

de la Mer (molto gettonata dai francesi) e al

Musée de la Liberation, che forse avremmo

considerato se avessimo avuto più tempo. Una

nota curiosa: qui fu girato un film musicale,

“Les parapluies de Cherbourg” (1963) con

Catherine Deneuve e Nino Castelnuovo.

[Hotel, prenotati tramite Booking: a Dieppe, Brit Hotel Dieppe, 3 Rue Jacques Monod a Fécamp, Hotel Ibis Budget Fécamp, Boulevard Suzanne Clément a Épaignes, Hotel Le Tosny, 1 Route des Anglais Caen, Hotel Crocus Caen Memorial, 2 Rue de la Folie, Point du Débarquement a Cherbourg, Brit Hotel Cherbourg, 12 Rue Joliot Curie] 15 settembre 2023, Anna Busca UN VIAGGIO NELLA STORIA (terza parte: da Cherbourg a Metz) Lasciata Cherbourg, scendendo lungo la costa occidentale della penisola del Cotentin, abbiamo sostato a Carteret, per vedere se era possibile un’escursione giornaliera all’isola di Jersey, a un’ora di traghetto. Il luogo era piuttosto desolato: e alla stazione marittima, piuttosto squallida e assolutamente deserta, ci è stato detto dall’unica impiegata che i collegamenti settimanali erano solo tre e avremmo dovuto aspettare quattro giorni per imbarcarci... Evidentemente l’isola, noto paradiso fiscale britannico, non è un grande richiamo turistico per i francesi! Abbiamo quindi cambiato programma, riprendendo la nostra discesa della penisola e fermandoci a Coutances, un po’ all’interno. Un’altra splendida cattedrale (XIII-XIV sec.), con un organo maestoso, meritava senz’altro la nostra visita.

Riprendendo la strada verso

est, abbiamo deciso di dare un’occhiata a

Lisieux, considerato il secondo centro del

dipartimento del Calvados per ordine

d’importanza, dopo Caen. In realtà finisce per

essere una specie di Lourdes della Normandia:

nel 1937 fu qui inaugurata, da colui che sarebbe

stato poi papa Pio XII, un’enorme basilica in

stile neoromanico-neobizantino, meta di

pellegrinaggi.

Dopo circa un centinaio di km

in autostrada, abbiamo raggiunto Rouen, città

splendida, considerata a ragione la capitale

della Normandia, attraversata dalla Senna. Già

alla sera, cercando un locale per cenare,

abbiamo potuto fare un bel giro a piedi del

centro storico, assistendo a uno spettacolo

“suoni e luci” sulla facciata della magnifica

cattedrale di Notre Dame, di cui Monet fece ben

trentun dipinti considerati suoi capolavori. Ma

è il giorno seguente che siamo riusciti a

compiere un’interessantissima visita della

città. Dopo una bella passeggiata sul

LungoSenna, attraversando il ponte Boieldieu,

abbiamo trovato, sulla riva destra, una lapide:

“Nei pressi di questo luogo, il mercoledì 30

maggio 1431, dopo il supplizio del Mercato

Vecchio, le ceneri di Giovanna d’Arco furono

gettate nella Senna dall’alto dell’antico ponte

Matilde”. Eccoci dunque di nuovo a incontrare

l’eroina di Francia, che avevamo incrociato a

Vaucouleurs, quasi all’inizio del nostro

viaggio. Siamo infatti nella città che la vide

bruciare sul rogo, appena diciannovenne, a

seguito di un processo per eresia tenuto

dall’Inquisizione iniziato nel gennaio 1431;

Jeanne d’Arc era stata catturata sette mesi

prima a Compiègne, da Jean de Luxembourg, che

poi l’aveva venduta agli inglesi in cambio di un

ingente riscatto.

Dopo la visita della

cattedrale di Notre-Dame,

Da Rouen ci siamo poi diretti

verso est: prima tappa, Beauvais. La nostra meta

era, naturalmente, la sua cattedrale gotica,

dedicata a San Pietro: vanta il coro gotico più

alto della Piccardia, di 47 m., superando quello

di 42,5 m di Amiens e di 34 m di Saint-Quentin.

Costruita a partire dal 1225, rimase però

incompiuta: ha problemi di staticità, visto che

ha subìto nel corso dei secoli alcuni crolli,

forse in parte dovuti al terreno instabile su

cui poggiano le fondamenta. Richiede frequenti

interventi di ristrutturazione e consolidamento.

Per quanto delicata, è una costruzione maestosa.

All’interno, le colonne sono sorrette da travi

orizzontali di sostegno. Si può ammirare un

grande orologio astronomico. In una vasta piazza contornata da edifici storici si può ammirare il monumento dedicato a un’altra Jeanne: si tratta di Jeanne Hachette (ma il suo vero cognome era Fourquet o Laisné), eroina che, armata di accetta (“hachette”) uccise un soldato nemico che stava per scalare le mura della città, durante l’assedio del giugno 1472 da parte delle truppe del duca di Borgogna. Il gesto diede forza alla popolazione, che resistette all’assedio finché, un mese dopo, il duca si ritirò. Evidentemente il nome “Jeanne” era portato, all’epoca, da donne aventi un coraggio non comune! L’ultima visita di Beauvais ha riguardato l’ex Palazzo Vescovile, diventato il Museo dell’Oise; ospita alcuni dipinti e oggetti. Abbiamo pernottato a Compiègne, in un albergo sul fiume Aisne, che qui si unisce all’Oise (per poi diventare affluente della Senna). La città, di circa 40.000 abitanti, ha una storia lunga e complessa: antico nucleo gallo-romano, in una zona strategica, luogo di contese e battaglie, ha vissuto episodi come la cattura di Jeanne d’Arc il 23 maggio 1430 e l’incontro tra Luigi XVI e l’austriaca Maria Antonietta nel maggio 1770, pochi giorni prima delle loro nozze, decise per ragioni di alleanza; qui, nel meraviglioso castello, trascorsero molti mesi sia Napoleone che Napoleone III; e, per venire a tempi più recenti, Compiègne è stata sede di due importantissimi armistizi, nel 1918 e nel 1940.

Il parco, con prati immensi, aiuole fiorite, statue, alberi secolari, è bellissimo ed estremamente curato, quasi in continuità con la foresta circostante, che abbiamo poi raggiunto – in auto, con un tragitto di pochi minuti – per visitare i luoghi degli armistizi già citati, piuttosto isolati. Si arriva a un parcheggio da cui si raggiunge, nel fitto bosco, la Clairière, ossia la radura dove si trovava il famoso vagone ferroviario che ospitò i firmatari dell’armistizio dell’11 novembre 1918 tra Francia (e i suoi alleati) e la Germania; e il 22 giugno 1940 Hitler volle, per rivalsa, che si firmasse l’armistizio tra Francia e terzo Reich nello stesso luogo, e nello stesso vagone (che fu fatto uscire dal Memoriale in cui si trovava e riportato qui per lo scopo). Una roccia piatta con le scritte incise “Le Maréchal Foch” e “Les plénipotentiares allemands” segna in mezzo all’erba, tra i resti delle rotaie, la posizione originaria del vagone. Nei pressi, la statua del

maresciallo Foch, comandante in capo delle

truppe francesi, e quella commemorativa dei

caduti della I Guerra Mondiale. Si entra quindi

nel piccolo Musée Mémorial de l’Armistice, che

presenta, in 500 m2 di esposizione, immagini,

reperti e brevi video che spiegano molto bene

tutta la vicenda. Il vagone

–

qui vi è una sua copia esatta, ricostruita con

precisione–

era originariamente una carrozza ristorante che

apparteneva a treni che collegavano la stazione

di Montparnasse, a Parigi, con la Bretagna; fu

fatta produrre nel 1913 dalla Compagnia

internazionale dei vagoni-letto. La scelta della

radura di Compiègne per l’armistizio del 1918 fu

voluta dal maresciallo Foch per evitare la

presenza di politici, giornalisti e curiosi; al

contempo, era meglio che la delegazione tedesca

restasse riparata in un luogo isolato, in modo

che non fosse attaccata da manifestazioni

pubbliche. Non essendosi edifici, fu utilizzato

il vagone che vi era stato portato, allestito

opportunamente come un ufficio, con un tavolo e

otto sedie per i membri della delegazione. Nei pressi, la statua del

maresciallo Foch, comandante in capo delle

truppe francesi, e quella commemorativa dei

caduti della I Guerra Mondiale. Si entra quindi

nel piccolo Musée Mémorial de l’Armistice, che

presenta, in 500 m2 di esposizione, immagini,

reperti e brevi video che spiegano molto bene

tutta la vicenda. Il vagone

–

qui vi è una sua copia esatta, ricostruita con

precisione–

era originariamente una carrozza ristorante che

apparteneva a treni che collegavano la stazione

di Montparnasse, a Parigi, con la Bretagna; fu

fatta produrre nel 1913 dalla Compagnia

internazionale dei vagoni-letto. La scelta della

radura di Compiègne per l’armistizio del 1918 fu

voluta dal maresciallo Foch per evitare la

presenza di politici, giornalisti e curiosi; al

contempo, era meglio che la delegazione tedesca

restasse riparata in un luogo isolato, in modo

che non fosse attaccata da manifestazioni

pubbliche. Non essendosi edifici, fu utilizzato

il vagone che vi era stato portato, allestito

opportunamente come un ufficio, con un tavolo e

otto sedie per i membri della delegazione. L’armistizio segnava di fatto la fine della

guerra, anche se il trattato di pace fu firmato

solo l’anno successivo, a Versailles. Foch fu

lungimirante, perché affermò che, viste le

pesanti condizioni imposte alla Germania, non si

trattava di una vera pace, ma solo di una

tregua. Ventidue anni dopo, Hitler, il 21 giugno

1940, entrando nel vagone, prese il posto di

Foch: cancellava così, simbolicamente, la

sconfitta precedente, e occupava la posizione

del vincitore. L’armistizio era stato chiesto

dal generale francese Philippe Pétain

–

responsabile del fronte francese nella battaglia

di Verdun del 1916 - che divenne poi capo del

governo collaborazionista di Vichy, dal 1940

fino al 1944 (fu poi processato nel 1945 per

alto tradimento ed ebbe la condanna a morte

commutata nel carcere a vita). Hitler non

pronunciò parola; il generale Keitel lesse il

programma della convenzione per l’armistizio, e

dopo la lettura il Führer lasciò il vagone. Non

assistette quindi ai negoziati, che furono

siglati il giorno seguente. La carrozza fu

portata poi a Berlino; la sua distruzione

avvenne in circostanze oscure, in Turingia, non

si sa se nel corso di bombardamenti alleati o

perché fatta saltare dai nazisti, nel 1945. L’armistizio segnava di fatto la fine della

guerra, anche se il trattato di pace fu firmato

solo l’anno successivo, a Versailles. Foch fu

lungimirante, perché affermò che, viste le

pesanti condizioni imposte alla Germania, non si

trattava di una vera pace, ma solo di una

tregua. Ventidue anni dopo, Hitler, il 21 giugno

1940, entrando nel vagone, prese il posto di

Foch: cancellava così, simbolicamente, la

sconfitta precedente, e occupava la posizione

del vincitore. L’armistizio era stato chiesto

dal generale francese Philippe Pétain

–

responsabile del fronte francese nella battaglia

di Verdun del 1916 - che divenne poi capo del

governo collaborazionista di Vichy, dal 1940

fino al 1944 (fu poi processato nel 1945 per

alto tradimento ed ebbe la condanna a morte

commutata nel carcere a vita). Hitler non

pronunciò parola; il generale Keitel lesse il

programma della convenzione per l’armistizio, e

dopo la lettura il Führer lasciò il vagone. Non

assistette quindi ai negoziati, che furono

siglati il giorno seguente. La carrozza fu

portata poi a Berlino; la sua distruzione

avvenne in circostanze oscure, in Turingia, non

si sa se nel corso di bombardamenti alleati o

perché fatta saltare dai nazisti, nel 1945.

Ripresa la strada, ormai

lungo la via del ritorno, non potevamo non far

sosta a Metz (pronuncia francese: Mess). Il

nostro hotel era affacciato sulla stazione

ferroviaria, la Gare de Metz-Ville, considerata

monumento storico e più volte eletta come

stazione più bella di Francia.

Prima di ripartire abbiamo

dedicato due ore a un museo straordinario: il

Cèntre Pompidou-Metz, del 2010,

architettonicamente molto singolare, in quanto

chi lo progettò, ossia il giapponese Shigenu Ban

insieme al francese Jean de Gastines, immaginò

una copertura simile a un bianco copricapo

cinese.  Splendida la galleria di

ritratti, tra cui spicca quello del giovane Erik

Satie- già “incontrato” a Honfleur! - con cui

ebbe una relazione di alcuni mesi, dal 1893.

L’anno seguente, la Valadon fu la prima donna ad

essere ammessa nella Société Nationale des Beaux

Arts. Speriamo che la mostra venga portata

presto a Milano! Avrebbe un successo strepitoso

e meritatissimo. Splendida la galleria di

ritratti, tra cui spicca quello del giovane Erik

Satie- già “incontrato” a Honfleur! - con cui

ebbe una relazione di alcuni mesi, dal 1893.

L’anno seguente, la Valadon fu la prima donna ad

essere ammessa nella Société Nationale des Beaux

Arts. Speriamo che la mostra venga portata

presto a Milano! Avrebbe un successo strepitoso

e meritatissimo.

Ripresa quindi la strada

verso est, ci siamo fermati a Saint-Avold per

fare rifornimento, scoprendo casualmente che qui

si trova il più grande cimitero militare

americano d’Europa. Visitarlo ci è parso

d’obbligo, per chiudere, in un certo senso, un

altro percorso ad anello, a conclusione del

nostro viaggio nella storia. Ed eccoci quindi,

unici visitatori, in un parco-camposanto

dall’erba perfettamente rasata, gelidamente

silenzioso e angosciante. Davanti a quasi 11000

croci bianche sventola alta la bandiera a stelle

e strisce. In un edificio presso l’entrata

alcune lapidi ricordano gli sbarchi del 6 giugno

1944 e le operazioni belliche che ne seguirono,

in Europa occidentale, fino all’8 maggio 1945,

giorno in cui fu firmato l’atto di resa della

Germania.