Sul Corriere della Sera del 15 giugno 1907, sotto il titolo Notizie artistiche, si legge a pagina 3 un articolo commemorativo del critico d’arte e scrittore Ugo Ojetti: “Ieri s’è ucciso a trentanove anni il pittore Pellizza da Volpedo (Tortona), il cui Sole l’anno scorso a Milano fu acquistato per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, con l’unanimità dei voti.(…)” .

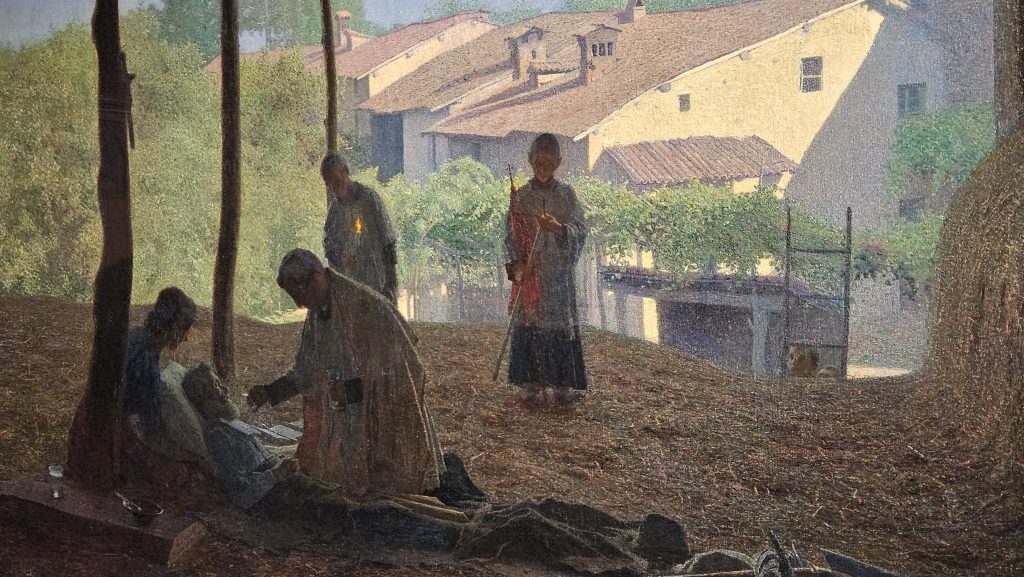

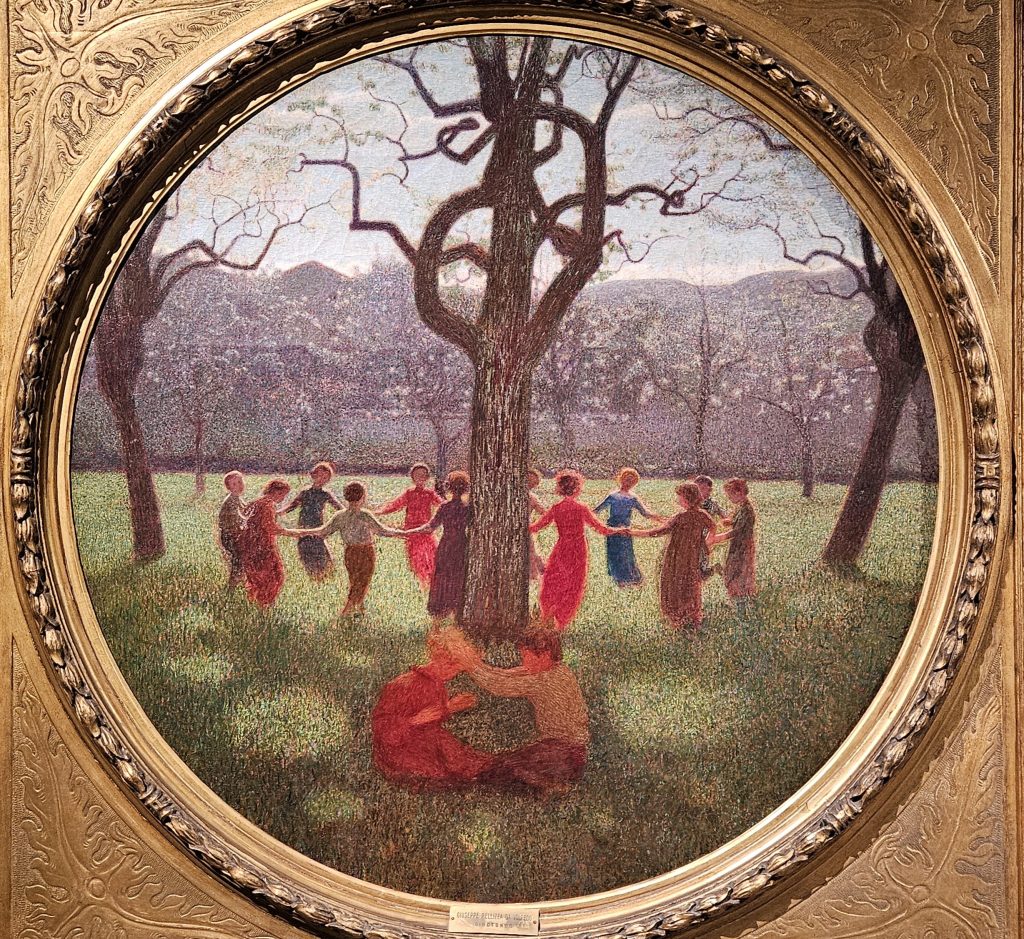

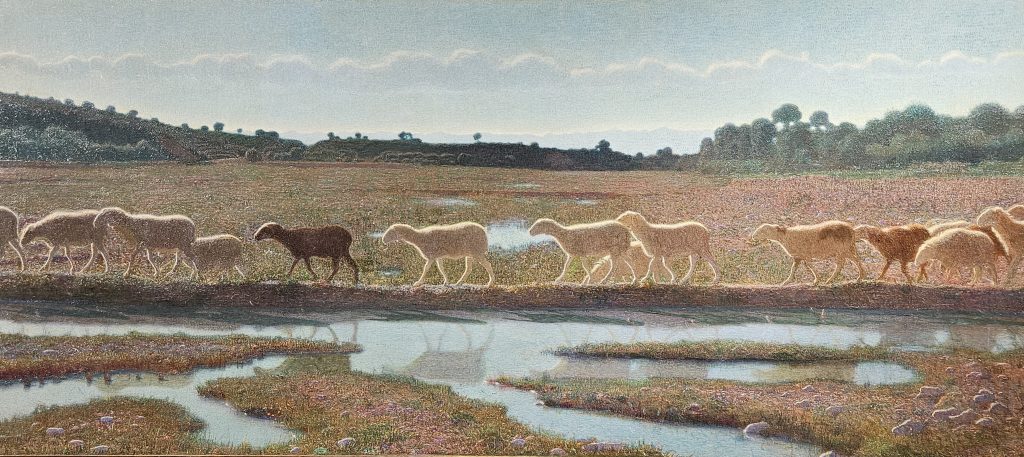

L’autore ricorda l’ammirazione di Pellizza per Giovanni Segantini: “(…) Nel grande paesista, nella sua vita dura e solitaria, nella sua arte meditata e profonda, gli parve di trovare raccolti e attuati tutt’i suoi ideali più limpidi. E il Segantini lo amò come un discepolo non soltanto della sua tecnica ma anche del suo gran cuore. (…)” E ancora: “(…) Il Fienile, la Processione e le Pecore, che esposte a Torino nel 1898 e riesposte a Roma l’anno scorso furono acquistate dal Re, il Quarto Stato che ora è esposto a Roma con l’ Idillio primaverile (…) , il Sole a Milano l’altr’anno: queste sono le sue opere maggiori, insieme a qualche ritratto eseguito in atto di riposo, con una sagacia di psicologia strana in un poeta così assorto nel suo sogno. (…)”.

A Giuseppe Pellizza (1868 – 1907) è stata dedicata una bellissima mostra monografica alla GAM (fino al 25 gennaio 2026): nelle sale al pianterreno sono esposti una quarantina di dipinti e disegni, dalle prime opere del pittore ventenne fino alle ultime, di poco precedenti la sua tragica morte. Una forte crisi depressiva che lo colse a seguito della scomparsa della sua amatissima Teresa, sua ex modella, sposata nel 1892 e spirata dopo aver dato alla luce il piccolo Pietro, terzogenito, morto neonato – lo portò, nella notte tra il 13 e il 14 giugno 1907, a impiccarsi a una scala, nel suo studio.

Lasciava due bambine, Maria e Nerina, di otto e cinque anni. Nel 1899, era stato profondamente colpito dalla fine improvvisa di Segantini: e si era recato più volte in Engadina sui luoghi di colui che ammirava come indiscusso maestro.

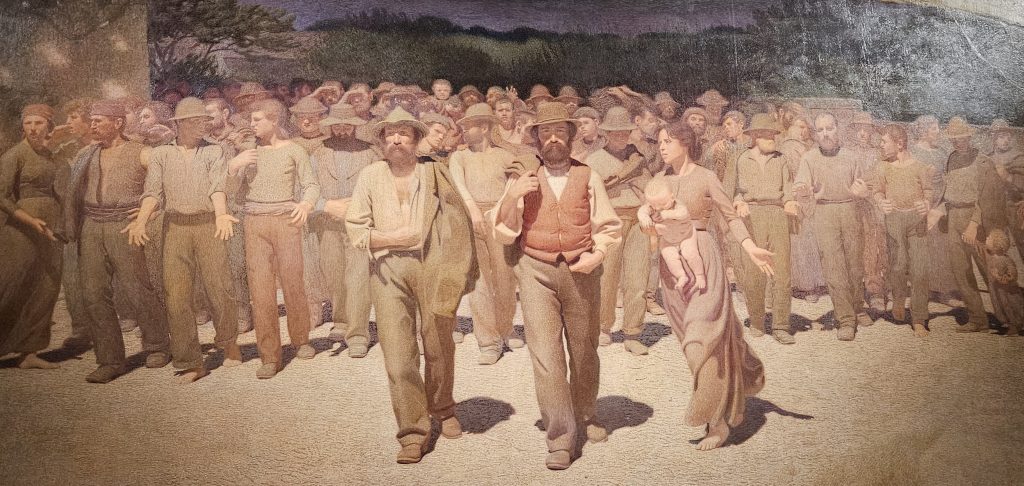

Al primo piano della GAM il suo capolavoro, il quadro più famoso, che all’inizio non aveva ricevuto il meritato successo: Il quarto stato (1901), che fu preceduto da Ambasciatori della fame (1892) e Fiumana (1896). Grande tela, vera icona rivoluzionaria del Novecento e quasi manifesto politico, rappresenta le istanze e le proteste popolari a favore di un socialismo umanitario. Il padre Pietro era un convinto garibaldino, impegnato nella locale Società di Mutuo Soccorso, e Giuseppe aveva respirato fin da bambino un’aria risorgimentale impregnata di generosi ideali e legata a questioni contadine e operaie. A Pellizza fu proposto dai socialisti di candidarsi alle elezioni politiche, ma non accettò.

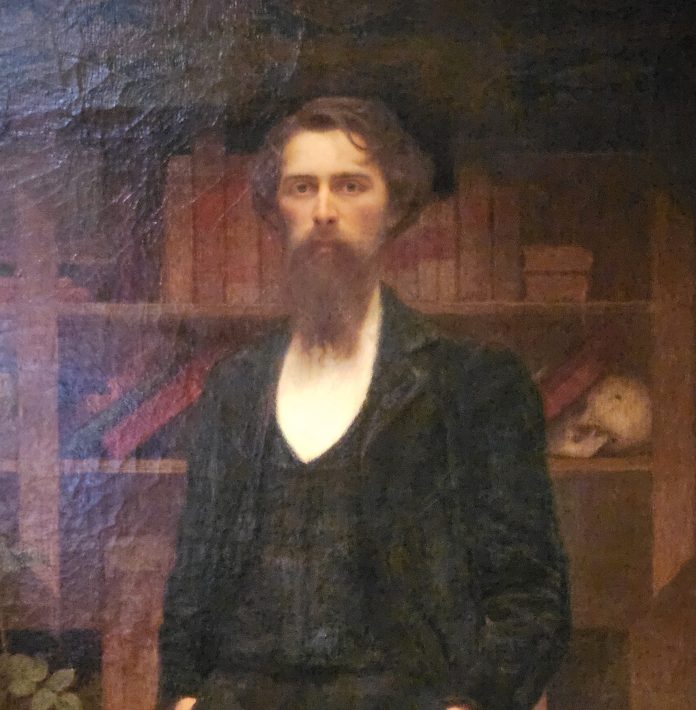

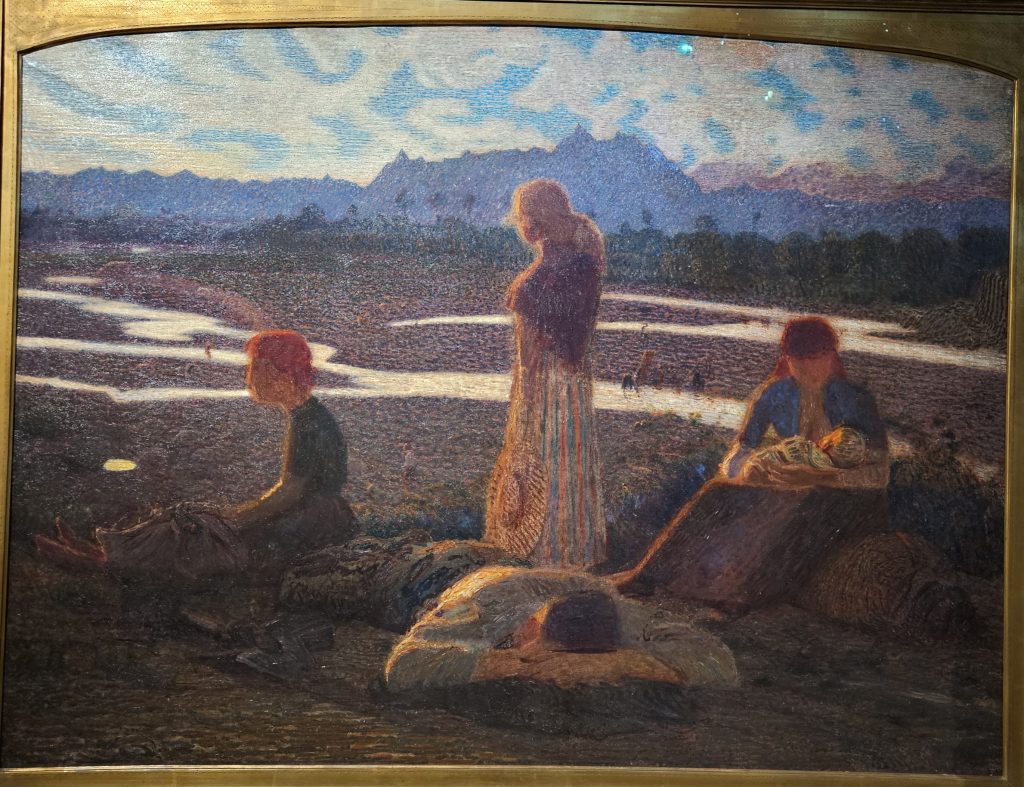

Tra i quadri, davvero splendidi per la luce che emanano e per i significati simbolici spiritualisti legati ai temi della vita, dell’amore e della morte, intrecciati ai paesaggi naturali, spiccano le tele già citate nell’articolo di Ojetti (il quale aveva però stroncato, a differenza di altri critici, il magnifico Autoritratto del 1899) spesso con titoli differenti, come Lo specchio della vita (1894), Fiore reciso o Il morticino (1903), Idillio campestre nei prati della pieve a Volpedo (Il girotondo),dipinto tra il 1896 e il 1901.

Pellizza sedicenne studiò a Brera e si distinse subito per il suo talento; si trasferì poi a Roma e a Firenze, all’Accademia di Belle Arti, dove conobbe Giovanni Fattori, suo insegnante, e divenne amico di Telemaco Signorini e Silvestro Lega. All’Accademia Carrara di Bergamo fu allievo di Cesare Tallone e s’interessò alla fotografia, che nel 1888 era ancora un’arte sperimentale. L’anno successivo si recò a Parigi per l’Esposizione Universale ma dovette rientrare subito a Volpedo per la morte della sorella minore Antonietta. Il grave lutto gli ispirò l’opera Ricordo di un dolore (Ritratto di Santina Negri).

A Firenze frequentò le lezioni di storia di Pasquale Villari. Alla Triennale di Brera del 1894 – dove presentò le sue prime opere divisioniste, Sul fienile e Speranze deluse – incontrò Segantini e anche Angelo Morbelli, con il quale ebbe un fitto epistolario centrato soprattutto su questioni pittoriche legate alle tecniche del divisionismo e all’uso della luce. Pellizza è a ragione considerato uno dei massimi esponenti italiani della corrente divisionista. Il paesaggio di Volpedo restò il luogo ideale da rappresentare. E, come scriveva Ojetti nella sua commemorazione, D’ogni collina e d’ogni ruscello, d’ogni siepe e d’ogni albero lì attorno Giuseppe Pellizza vi tesseva la storia come d’una persona viva.

Mostra imperdibile.

(fotografie di Cesare Guzzardella)