Pochi sanno che il nome “Irlanda” significa “Terra di Ériu”, ed “Éire” dunque non è un acronimo come si potrebbe pensare: è proprio il nome in gaelico moderno della stessa dea, di origine celtica, anticamente associata alla fertilità.

L’Irlanda è conosciuta anche come “isola di smeraldo”, e mai appellativo fu più adatto, essendo il verde dei prati, dei pascoli e dei boschi il colore predominante del suo paesaggio. Uno dei suoi simboli più noti è il trifoglio, che in realtà richiama anche la religione cattolica, in quanto ricorda la santa trinità. Il Paese è ufficialmente uno Stato laico, ma nel 2022 circa il 68% della popolazione irlandese si è dichiarato di fede cattolica, pur avanzando ateismo e agnosticismo.

Abbiamo deciso di dedicare alla Repubblica d’Irlanda una settimana nella seconda metà di agosto: abbiamo trovato un clima ideale, fresco, senza una goccia di pioggia, pur essendo – solo nei primi giorni – il cielo molto nuvoloso. Un volo Ryan Air dal costo di 165 euro a testa (A/R), partito da Orio al Serio per Dublino ci ha portato nell’isola in circa due ore e mezza; dall’aeroporto un comodissimo pullman Aircoach (linea 700, direzione fermata Leeson Street Lower), con biglietto a 11 euro, ci è servito per raggiungere in neppure mezz’ora il nostro alloggio in centro città, prenotato tramite Booking (Harcourt Hotel, 60 Harcourt street). Essendoci un’ora in meno rispetto all’Italia, l’orario mattutino del volo è molto conveniente per avere poi tutto il pomeriggio per iniziare la visita.

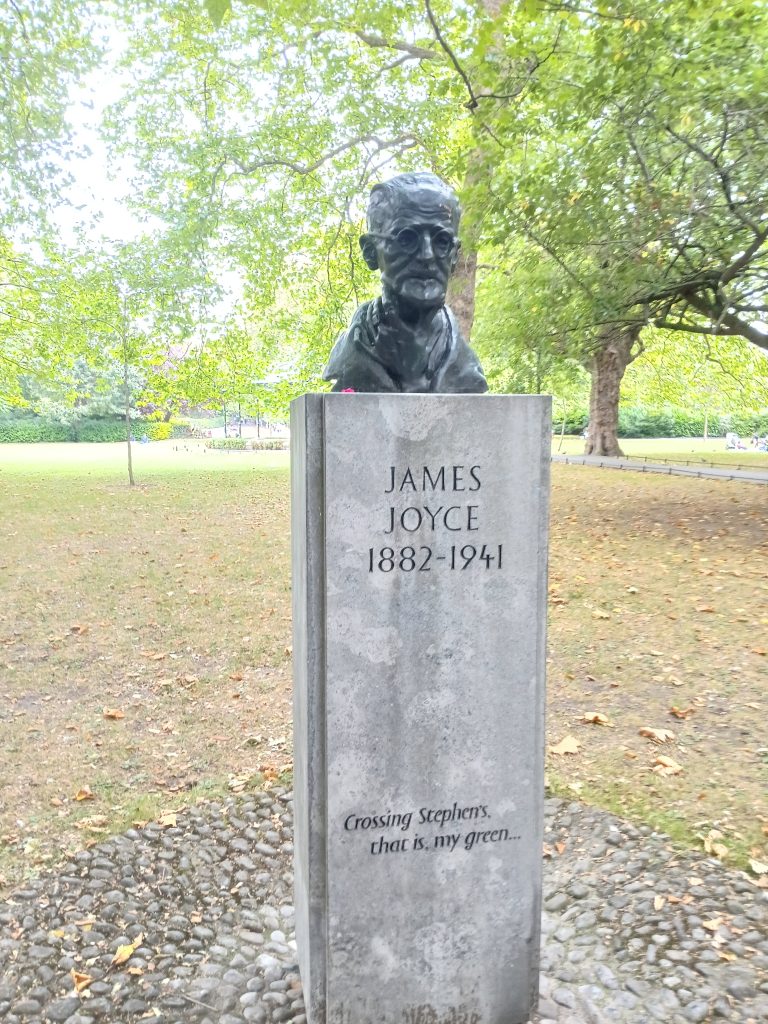

L’eccellente posizione dell’albergo scelto, nei pressi di Saint Stephen’s Green, il parco prediletto da James Joyce (ricordato da una bella statua in un’aiuola), ci ha consentito di muoverci sempre a piedi senza compiere tragitti particolarmente lunghi.

La prima meta non poteva che essere la Cattedrale di San Patrizio: secondo la tradizione, questo vescovo e missionario celtico, dal nome reale di Maewyin Succat, vissuto tra il IV e il V secolo, utilizzava un pozzo nelle vicinanze per battezzare i convertiti al cristianesimo. È il patrono d’Irlanda. Una curiosa leggenda vuole che il famoso pozzo fosse senza fondo, perché vi si aprivano le porte del Purgatorio! Perfino l’assenza di serpenti sull’isola fu associata a un “miracolo” del santo, quando la spiegazione scientifica della mancanza di rettili (esiste solo una specie autoctona di lucertola) è certo riferibile alla situazione geografica-climatica del passato, caratterizzata da lunghi periodi glaciali, incompatibili con la loro diffusione e sopravvivenza. Per la stessa ragione sono solo due in Irlanda anche le specie autoctone di anfibi, eterotermi come i rettili, ossia la rana comune e il tritone liscio.

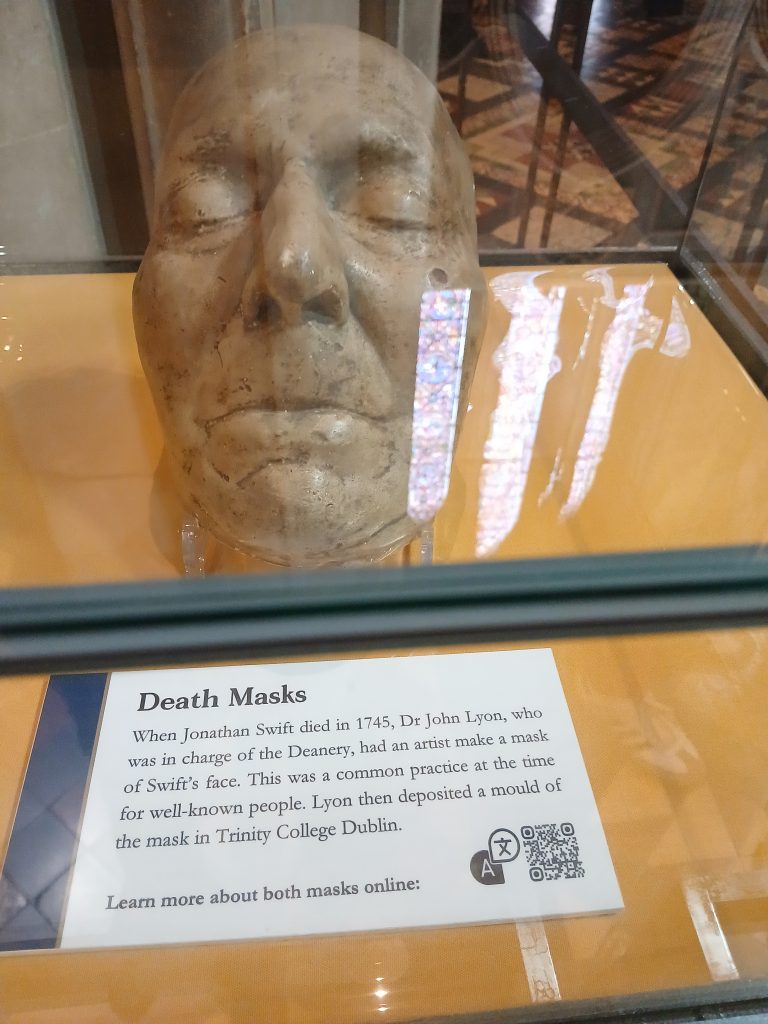

La cattedrale, imponente, in stile gotico, risale al 1220 ed è sopravvissuta a guerre e rivoluzioni; appartiene alla Chiesa Anglicana, perché nel 1539, dopo la Riforma, fu confiscata e trasformata in luogo di culto protestante. Si affaccia su un grande prato verdissimo e ben curato, da cui si possono ammirare le torri e le guglie. L’interno è suggestivo, con alte volte, archi, colonne e vetrate di diverse epoche. Vi si trova la tomba di Jonathan Swift (1667-1745), autore de I viaggi di Gulliver, nato e morto a Dublino (fu decano della cattedrale).

In una teca, è esposta la sua maschera funebre. Interessante anche il monumento della famiglia Boyle, una sorta di albero genealogico, fatto erigere nel 1632 da Richard Boyle, conte di Cork: in basso è rappresentato un bambino, quattordicesimo figlio di Richard e della moglie Lady Catherine, che sarebbe diventato il grande scienziato Robert Boyle (1627-1691), precursore della chimica moderna (straordinario il suo testo Il chimico scettico, del 1661) e scopritore della legge isoterma dei gas. Peccato che una buona parte della navata centrale sia occupata da un vero e proprio grande negozio di souvenir, in cui si possono comprare maglioni, guanti, strofinacci, magneti, collanine etc. Davvero i mercanti nel tempio!

La tappa successiva è stata la vicina cattedrale di Christ Church, più volte ricostruita e restaurata, tanto che oggi risulta essere una combinazione di resti medioevali e di costruzioni ottocentesche. Qui l’ampio spazio per lo shopping del visitatore è meno visibile perché collocato nella cripta, che conserva anche una copia della Magna Charta. A pochi passi, eccoci al castello di Dublino, pure ricostruito quasi completamente nel ‘700, in quanto distrutto da un incendio nel 1684; in origine era stato fondato dal re inglese Giovanni Senzaterra, all’inizio del XIII secolo. Magnifici gli Appartamenti di Stato, ricchi di ritratti e arredi.

La nostra passeggiata dublinese ci ha quindi portato nel vicino quartiere di Temple Bar, vivacissimo, affollato, pieno di pub ed edifici colorati. Frequenti le performance musicali dal vivo, in strada o nei locali. Qui è di moda cercare un tavolo per uno spuntino o per la cena, sempre insieme a un buon boccale di birra.

La famosissima Guinness, nera e cremosa, davvero squisita, fu prodotta a metà del ‘700 dall’irlandese Arthur Guinness nello storico St.James’s Gate Brewery, che divenne il birrificio più grande d’Irlanda nel 1838, e nel 1914 del mondo; ora Guinness è però un marchio britannico (dal 1997). All’interno del birrificio si trova la Guinness Storehouse, edificio di sette piani che attrae ogni anno più di 150.000 visitatori curiosi e (forse) interessati ai metodi di produzione e alla storia della birra. Vengono omaggiati – si fa per dire, visto l’alto costo del biglietto d’ingresso, almeno 26 euro! – di una pinta di Guinness offerta al The Gravity Bar, all’ultimo piano, da cui si gode una vista a 360° di Dublino. Noi siamo stati certo tra i pochi turisti che hanno deciso di non visitare il birrificio, pur passando più volte nei pressi, caratterizzati da un forte odore di orzo tostato… In ogni caso, un’altra birra irlandese, scura e stout,è senz’altro eccellente: la Murphy’s, prodotta a Cork dal 1856. Il marchio appartiene però all’olandese Heineken. La cucina irlandese non ci ha particolarmente colpito, anche se alcuni piatti a base di patate e di pesce sono davvero gustosi. In genere, i prezzi nei ristoranti e nei pub sono piuttosto alti; in ogni caso, i locali sono molto numerosi e quindi c’è una certa possibilità di scelta. Optando per ristoranti asiatici o fast food si riesce a risparmiare.

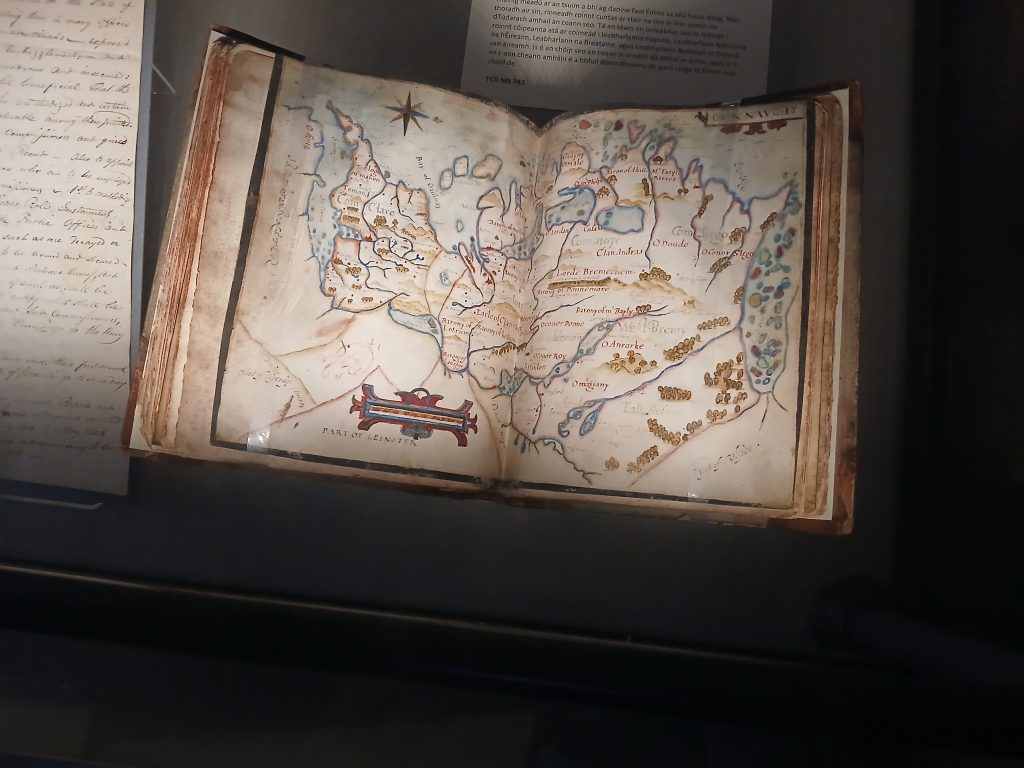

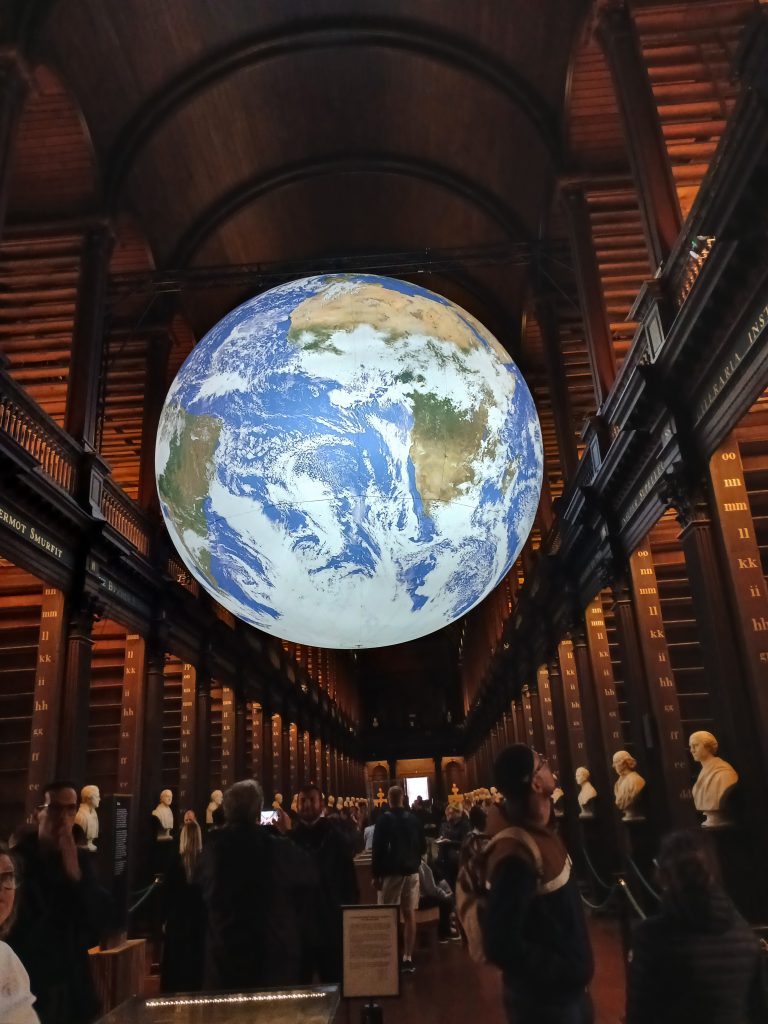

Una visita molto interessante, da non mancare assolutamente, è quella al Trinity College. L’Università, molto prestigiosa, fu fondata nel 1592 grazie alla regina Elisabetta I d’Inghilterra e occupa un’area di circa 220.000 mq nel centro della città, a breve distanza dal St.Stephen Green e dal ponte O’Connell sul fiume Liffey, che attraversa tutta Dublino. Qui studiarono Oscar Wilde, Samuel Beckett, Bram Stoker. Tra gli austeri edifici si trova l’importante biblioteca, funzionante dal 1732: la visita è a pagamento e va prenotata online, viste le lunghe code all’ingresso e il rapido esaurimento dei biglietti. Nella Long Room (65 m, rivestita da legno di rovere scuro) sono custoditi 250.000 libri, rilegati in pelle, e documenti storici, in particolare mappe: sono i più antichi e preziosi del Trinity.

Gli scaffali sono attualmente per lo più vuoti, perché è in atto un ambizioso progetto di pulizia e restauro dei volumi, che dovrebbe terminare entro il 2027. Prima di accedere alla Long Room si può ammirare in una teca il libro di Kells (solo due pagine, però! Il resto è illustrato in una mostra adiacente). E’ un prezioso manoscritto miniato da monaci irlandesi del IX secolo, che riporta i quattro Vangeli in latino; è considerato un fondamentale capolavoro di circa 1200 anni fa.

Tra i busti marmorei di personaggi illustri nella Long Room spiccano quelli di alcune donne (pochissime!), probabilmente collocati solo per un tentativo di “parità di genere” in mezzo a statue solo maschili: tra queste, la britannica Rosalind Franklin (1920-1958), che avrebbe meritato senz’altro il Nobel per la Medicina poi assegnato nel 1962 a Crick, Watson e Wilkins per la scoperta della struttura del DNA (1953), se non fosse stata ignorata dai colleghi, che ne utilizzarono le ricerche a sua insaputa…

Nelle vicinanze, si può entrare nel bel giardino di Merrion Square, dove si trova, in un angolo verso la strada, una statua molto realistica di Oscar Wilde (1854-1900) adagiata su una roccia, con un’espressione ironica che appare ”doppia”: allegra se guardata verso destra e triste a sinistra. La scultura-memoriale (1997) è opera dell’artista inglese Danny Osborne, e richiama senz’altro alcuni aspetti della difficile vita del grande scrittore, che visse dal 1855 al 1879 in un edificio settecentesco di fronte, di quattro piani: trasformato in una bella casa-museo (Wilde House) visitabile, è ricca di ricordi, oggetti, fotografie. Un video presenta la famiglia dello scrittore e ne approfondisce la biografia.

Passeggiando per Dublino si attraversano spesso i suoi ponti sul Liffey: il già citato O’Connell Bridge porta alla via omonima, la strada principale della città e una delle più larghe d’Europa, dedicata a Daniel O’Connell (1775-1847), di cui è presente all’inizio un imponente monumento. Politico e avvocato, grande oratore, fu sindaco della città; è chiamato dagli irlandesi “Il Liberatore” per la sua lotta a favore dell’emancipazione dei cattolici.

Più avanti, ecco un altissimo pinnacolo argenteo: è The Spire (La Guglia), conosciuto come il “monumento della luce”. In acciaio, alto 121 m, progettato da Ian Ritchie, fu inaugurato nel 2003 ed è diventato il simbolo della Dublino moderna. È la scultura più alta del mondo. Sostituì un’enorme colonna con una colossale statua dell’ammiraglio Nelson, fatta saltare da volontari dell’IRA nel 1966, con una potente carica di esplosivo: riuscirono a non provocare danni a persone o a edifici. Fu curiosamente la successiva completa demolizione da parte dei britannici, invece, a far saltare i vetri delle finestre vicine!

Un ponte splendido è quello strallato, candido, modernissimo e audace, dell’architetto spagnolo Santiago Calatrava, verso i Docklands, ossia la vecchia zona portuale: è il Samuel Beckett Bridge, dedicato quindi al drammaturgo irlandese e inaugurato nel 2009. Ha la forma di un’arpa celtica, lo strumento musicale simbolo nazionale. Lo abbiamo attraversato quando ci siamo spostati in un altro albergo, l’ultimo giorno: The Samuel Hotel, vicino al North Wall Quay, davvero un’ottima sistemazione, con un ristorante validissimo. Il quartiere presenta edifici moderni, come il notevole Bord Gáis Energy Theatre, e arredi urbani di arte contemporanea.

A breve distanza, sul lungofiume, si incontra un gruppo scultoreo interessante: si tratta del Famine Memorial (Memoriale della Carestia) di Rowan Gillespie (1997). Le statue, che rappresentano persone sofferenti dall’espressione angosciata, ricordano un periodo terribile della storia irlandese, dal 1845 al 1849, quando circa un milione di persone morirono di stenti e altrettante furono costrette ad emigrare, provocando una perdita di quasi un quarto dell’intera popolazione e quindi una grave crisi demografica.

La causa principale dell’immane tragedia fu la perdita di interi raccolti di patate – alimento base per almeno un terzo degli Irlandesi dell’epoca – dovuta all’infezione fungina da peronospora, la Phytophthora infestans. La situazione fu aggravata da sistemi economici interni che di fatto impedirono, soprattutto ai contadini e ai più poveri, di ottenere sussidi sufficienti e altro cibo. Vicino al monumento sorge il museo EPIC, dedicato all’emigrazione irlandese, e poco oltre sorge la Custom House, ossia l’antica Dogana, di forme neoclassiche, risalente al periodo 1781-1791 ma restaurata nel XX secolo. Ora è sede del Ministero dell’Ambiente. Visitarla consente di ripercorrere tappe della storia cittadina, e in particolare si ricorda la Guerra d’indipendenza irlandese: nel 1921 l’Irish Republican Army (IRA) incendiò l’edificio, provocando la completa distruzione della cupola e degli interni, nonché la perdita di centinaia di migliaia di documenti preziosi, anche registri anagrafici, unici e vecchi di secoli. I danni per il Governo inglese furono enormi, ma molti esponenti dell’IRA furono arrestati durante l’attacco.

Abbiamo dedicato qualche ora alla pinacoteca di Dublino, ossia alla National Gallery, a ingresso gratuito, una sorta di “piccolo Louvre” per l’importanza delle collezioni pittoriche che conserva nelle sue sale, su tre piani. Un bellissimo Caravaggio (Cattura di Cristo, 1602), in prestito permanente dalla comunità dei Gesuiti di Dublino, spicca tra gli altri.

Ci siamo poi cimentati in una lunga camminata che ci ha portato, in un caldo pomeriggio di sole, attraversando mezza città, al Phoenix Park, nato come parco reale di caccia nel XVII secolo e citato da James Joyce nell’Ulisse: un’enorme distesa verde (712 ettari di superficie), che ospita lo zoo, fondato nel 1830, e pure la dimora presidenziale in stile neoclassico, che ispirò l’architetto irlandese James Hoban quando progettò la Casa Bianca a Washington; e ancora un obelisco alto 62 m dedicato al duca di Wellington, e più distante una croce monumentale, la Papal Cross, in cima ad un’altura, dalla quale i pontefici Wojtyla e Bergoglio, rispettivamente nel 1979 e nel 2018, celebrarono una messa davanti a una moltitudine di fedeli.

Nel parco vivono daini in libertà (ma noi, nonostante i chilometri percorsi nei prati e nei viali alberati, non ne abbiamo incontrato neppure uno!). “Phoenix” è l’anglicizzazione della parola gaelica che significa “acqua limpida”.

Molto interessanti sono state due escursioni giornaliere che siamo riusciti a fare, in due giornate soleggiate, partendo dal centro di Dublino: una organizzata in pullman (Irish Day Tours) e prenotata grazie a Booking – con un meeting point alle 6:50 davanti alla famosa statua in bronzo di Molly Malone in Suffolk Street e ritorno dodici ore dopo – fino alle scogliere di Moher, passando per Doolin, Burren e Galway, sulla costa occidentale; l’altra, “fai da te”, di poche ore, utilizzando il treno, al villaggio di pescatori di Howth, sulla costa orientale a circa 20 km da Dublino.

Le Cliffs of Moher hanno una lunghezza di circa 8 km e arrivano a un’altezza di 217 m; sono splendide falesie costituite da rocce sedimentarie, in particolare arenarie, con strati scistosi, di un’età di circa 320 milioni di anni. Si tratta di un antico fondale marino: l’area corrispondeva a un mare tropicale poco profondo, presso la foce di un fiume, dove si depositavano sabbie e limi, che si compattarono dando luogo al processo di litificazione. Le forze tettoniche provocarono l’emersione; i fenomeni erosivi dovuti sia al moto ondoso che al vento e alle precipitazioni portarono al paesaggio attuale, davvero stupefacente. La meta è molto turistica, ma si riesce comunque a camminare agevolmente lungo il percorso in cima alle scogliere e ad ammirare scorci meravigliosi.

Il centro di Galway, città portuale a poco più di 200 km dalla capitale, è molto animato e pittoresco; si attraversano viuzze piene di fiori con numerosi pub e negozi artigianali. Interessante la chiesa collegiata di St.Nicholas, anglicana, risalente al 1320. Particolare l’Arco Spagnolo, sul porto, e originale la statua in bronzo, in Shop Street, che rappresenta, a grandezza naturale, alle estremità di una panchina, Oscar Wilde e lo scrittore estone quasi omonimo Eduard Vilde (1865-1938), giornalista autore di romanzi molto popolari in Estonia. È opera della scultrice Tiiu Kirsipuu, che ha immaginato un incontro tra i due (mai avvenuto); ha replicato la scultura a Tartu, sua città di origine.

A Howth siamo arrivati con un treno – più simile ad una metropolitana di superficie – preso alla stazione di Tara Street e giunto dopo circa mezz’ora di tragitto. Le corse partono ogni venti minuti circa, e i biglietti (5,20 euro A/R) si pagano comodamente alle macchinette. Bellissimo il porticciolo, su cui si affacciano pescherie e ristorantini caratteristici che cucinano, ovviamente, eccellente pesce fresco. Ottimo il classico fish and chips.

Una grossa foca è rimasta a lungo tra le barche in probabile attesa di qualche bocconcino. Abbiamo percorso tutto il molo fino al faro, sferzati da un forte vento salmastro, e anche un tratto dell’Howth Cliff Walk, una bella passeggiata che dura circa 2 ore e porta verso una zona di scogliere.

Da Dublino ci siamo poi spostati per un paio di giorni verso sud, grazie a un confortevole pullman dell’Aircoach (fermata 329 Aston Quay, 29 euro A/R) che in tre ore di tragitto, attraversando la zona centrale dell’Irlanda, ci ha portato a Cork, seconda città più popolosa della Repubblica: sede universitaria, è storicamente il centro più importante della provincia del Munster. Abbiamo alloggiato al moderno ed elegante Leonardo Hotel, in Anderson Quay, affacciato sul fiume Lee, in posizione eccellente sia per la fermata principale degli autobus che per la stazione ferroviaria, e a pochi passi dalle vie più importanti.

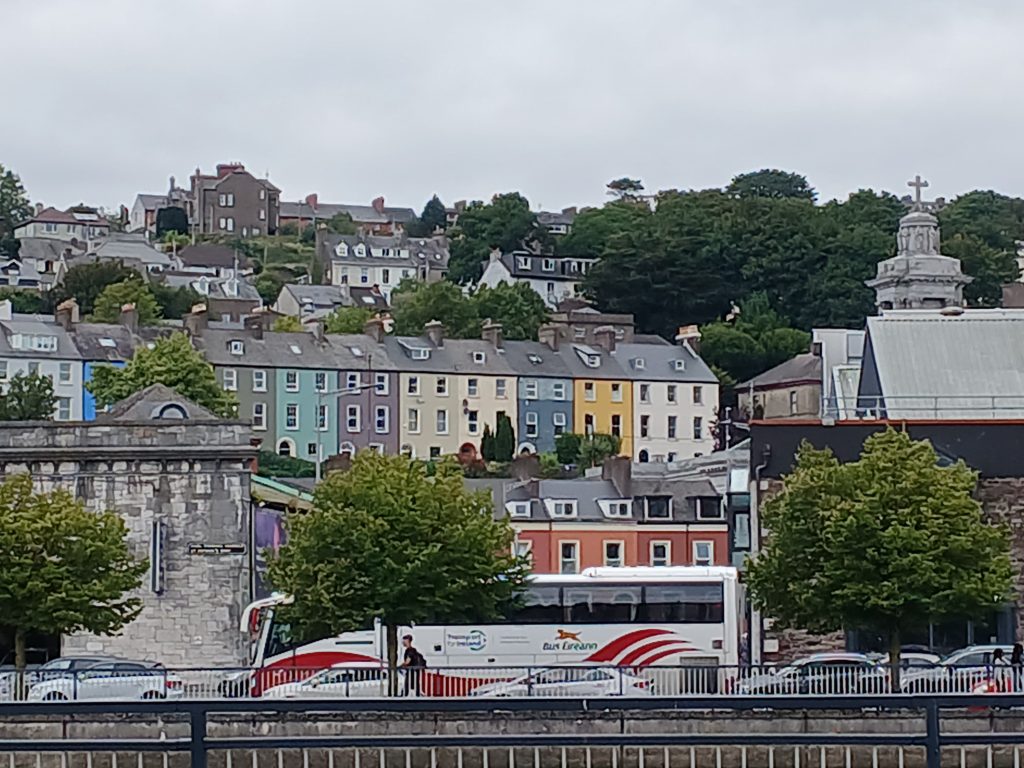

Cork è quindi attraversata da un fiume, come Dublino, ma con una particolarità: il suo centro è una specie di isola, perché il Lee si biforca e i due rami lo circondano. Numerosi sono dunque i ponti, e il paesaggio che ne risulta è piacevole e variegato, con case colorate e palazzi storici.

Seguendo St.Patrick Street si passa davanti all’English Market, dove si può anche mangiare, per poi giungere, dopo una serie di stradine e un ponte, alla neogotica cattedrale di St.Fin Barre in Bishop Street. Progettata dall’architetto vittoriano William Burges, fu consacrata nel 1870 al culto anglicano. L’Angelo della Resurrezione, in rame dorato, posto sul tetto dell’abside, ha generato una superstizione popolare, per la quale si crede che la sua tromba suonerà il giorno dell’Apocalisse…

Dall’altra parte di Cork, nell’antico quartiere settentrionale di Shandon, un’altra chiesa merita una visita: si tratta della St.Anne’s Church, del XVIII secolo, anglicana anch’essa, con un possente campanile alto quasi 37 m., in cima al quale vale la pena salire, utilizzando una scaletta interna di 132 gradini. L’ultimo passaggio è un po’ arduo, perché occorre superare un’enorme campana (ce ne sono otto) per infilarsi in un buco piuttosto stretto. Sono in dotazione tappi per le orecchie, utili se proprio in quel momento iniziasse lo scampanìo! Dal terrazzino si può godere di un bel panorama su tutta la città. Il campanile è sormontato da un salmone dorato che funge da segnavento; anche all’interno le sedie hanno la sagoma intagliata di un salmone, sullo schienale. Nulla di cui stupirsi: il pesce è un simbolo cristiano!

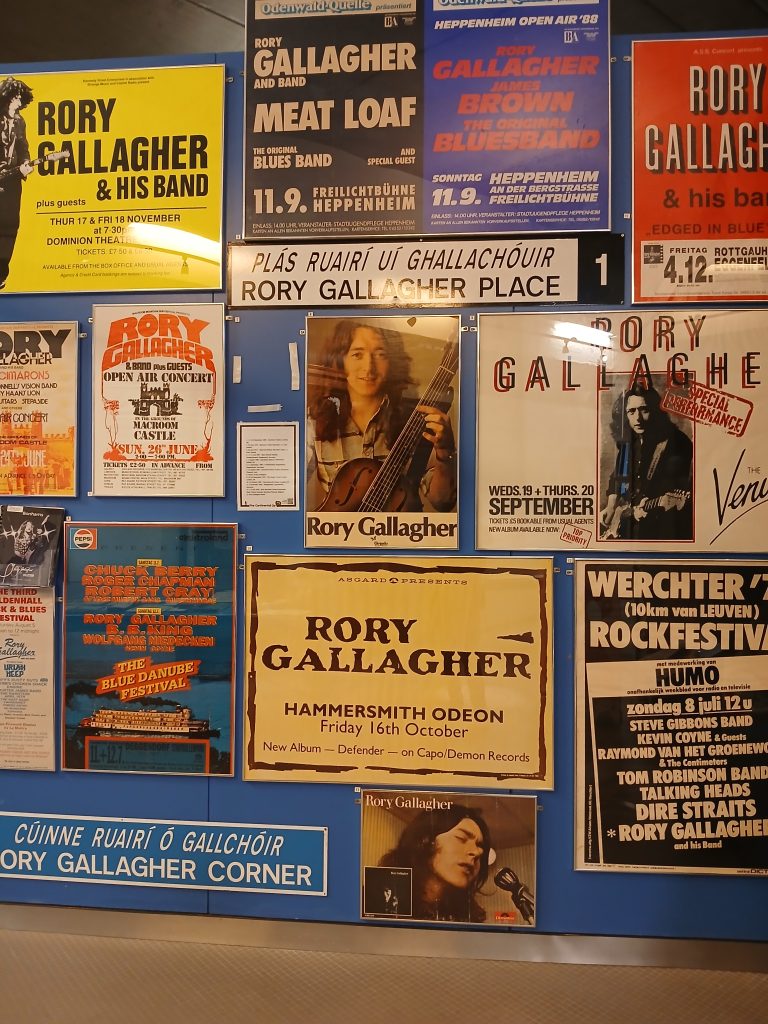

Vale la pena quindi salire lungo una strada che ricorda un po’ San Francisco, giungendo in un bel punto panoramico, per poi ridiscendere e camminare verso la zona occidentale della città. Si attraversa il bel Fitzgerald Park, con ampie vasche d’acqua, ricoperte di ninfee; in un angolo si trova il Cork Public Museum, un edificio moderno che ospita piccole exhibition temporanee e testimonianze della storia della città, a ingresso gratuito. Qui, fino a dicembre, si può visitare la mostra The Continental Op- The Global musician, che include un’esposizione di fotografie inedite, poster, cimeli, strumenti e ricordi del famoso chitarrista e cantante Rory Gallagher (1948-1995).

A breve distanza, si entra all’University College di Cork per raggiungere The Glucksman, galleria e spazio multifunzionale dall’architettura interessante, in vetro e cemento.

In poche sale molto luminose sono esposti pezzi di arte contemporanea: fino a novembre, sono a confronto alcune opere giapponesi e irlandesi (ingresso gratuito). Nella stessa zona della città, ma più in alto, si può arrivare al Cork City Gaol: la visita è molto coinvolgente, perché si accede a un museo di storia davvero particolare, ossia all’antica prigione.

Una sorta di grande castello, costruito nel 1818, su progetto di William Robertson; vi lavorò anche lo scultore John Hogan. Il nuovo carcere, che doveva sostituire la vecchia prigione sovraffollata e antigienica in un quartiere più a nord, fu inaugurato nel 1824; la prima esecuzione tra le sue mura risale al 1828. Durante la grande carestia molti, piuttosto di morire di fame, decisero di commettere reati per essere portati in prigione, dove avrebbero ricevuto cibo e, paradossalmente, si sarebbero salvati: le celle dunque, tra il 1845 e il 1849, si riempirono di detenuti e detenute. Il carcere divenne nel 1878 solo penitenziario femminile.

Qui fu imprigionata, nel 1919, Constance Markievicz (1868-1927), nata Gore-Booth e moglie dell’artista polacco Casimir Markievicz. Fu la prima donna ad essere stata eletta nella Camera dei Comuni, e divenne anche Ministro del Lavoro; subì numerosi arresti in quanto apparteneva al movimento indipendentista irlandese ed era quindi considerata una rivoluzionaria. La prigione, in uno stato di degrado, venne chiusa nel 1923; fu usata fino alla fine degli anni ‘50 come stazione di trasmissione di Radio Eireann. Nel 1993, dopo un accurato restauro, è stata riaperta come attrazione turistica. Si visitano le celle, camminando in lunghi corridoi, dove sono collocati reperti e manichini a grandezza naturale di carcerati e secondini, nonché didascalie esplicative.

Infine, una magnifica passeggiata lungofiume, nel verde, ci ha portato al bellissimo Blackrock Castle, del XVI sec., davanti al porto: è sede di un Osservatorio astronomico. Sulla strada s’incontra il Marina Market, dove si può pranzare o cenare scegliendo tra qualche decina di ottimi food vendors, con l’immancabile boccale di Murphy’s. E lasciando Cork è spontaneo pensare al motto “Éire go Bráth”, “Irlanda per sempre”!