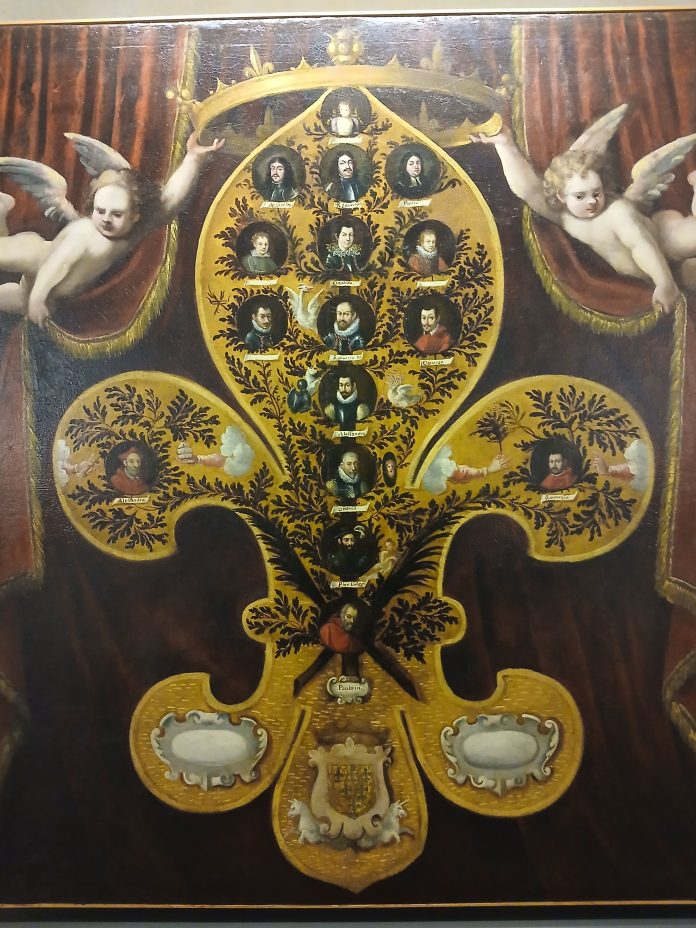

La famiglia Farnese, di antiche origini, ricchissima e potente, di grande influenza politica e culturale soprattutto dal XV al XVII secolo, diede un papa, Alessandro (1468-1549) detto Paolo III, eletto nel 1534, e ben cinque cardinali. Inevitabilmente a loro si associano lo splendido Palazzo a Caprarola, in provincia di Viterbo, e quello nella piazza omonima a Roma – concesso dal 1936 fino al 2035 all’Ambasciata francese – considerato un capolavoro assoluto del Rinascimento italiano. Ma per ammirare un bellissimo Palazzo Farnese, anche se purtroppo incompiuto, non è necessario recarsi in Lazio: essendo duchi, oltre che di Castro (feudo della Chiesa dal XII sec., a ridosso della Toscana, nell’attuale provincia di Viterbo), anche di Parma e Piacenza, dal 1545, i Farnese fecero costruire un palazzo proprio a Piacenza, capitale del Ducato, sul sito della cittadella trecentesca eretta dai Visconti. I lavori iniziarono nel 1558, su progetto dell’architetto Jacopo Barozzi detto il Vignola, già attivo nella Reggia di Caprarola.

Furono Ottavio Farnese e la moglie Margherita d’Austria (figlia dell’imperatore Carlo V di Spagna) a commissionare l’edificio; l’opera fu però interrotta nel 1568 e ripresa solo vent’anni dopo. In particolare, Ranuccio II Farnese (1630-1694) finanziò la decorazione e gli arredi delle sale; ma alla morte dell’ultimo duca, Antonio, nel 1731, il declino del palazzo divenne inarrestabile. Fu depredato dai Borboni, saccheggiato dalle truppe napoleoniche, trasformato in caserma dagli austriaci nel 1822. Restaurato nella seconda metà del secolo scorso, è dal 1988 sede dei Musei Civici di Piacenza: rappresenta una meta imperdibile per una visita di alto interesse culturale, a poco più di 40 minuti di treno da Milano.

La visita (www.palazzofarnese.piacenza.it ) può iniziare dall’Armeria, che conserva armature ed elmi del ‘500, insieme ad una preziosa collezione di spade, alabarde, picche. Molto bella anche la vicina raccolta di vetri e ceramiche. Proseguendo il percorso, si entra nella Sezione storica, con un interessante modello in legno del Palazzo e diversi approfondimenti sui Farnese; si ammirano poi sculture, epigrafi, stemmi dal XII al XVI sec., in particolare una lastra figurata, con iscrizioni, detta del Benvegnù (1330), diventata simbolo dell’accoglienza piacentina. La scritta infatti è un testo in volgare che significa “Signori, voi siete tutti qui benvenuti e coloro che verranno saranno benvenuti e ben ricevuti”. L’epigrafe era collocata sull’ingresso del Castello di Montechiaro, della famiglia nobiliare degli Anguissola. Si attraversano quindi sale molto vaste, come un’anticamera di 340 mq, utilizzata per udienze e balli di corte, in cui sono esposti affreschi provenienti dalla chiesa sconsacrata di san Lorenzo, o come le stanze dell’appartamento ducale con i dipinti dei Fasti farnesiani, del XVII sec.

Le opere di Sebastiano Ricci nell’elegante alcova sono dedicate a Paolo III, che fu anche ritratto più volte da Tiziano. È del grande pittore veneto infatti il famoso dipinto del 1545 che ritrae il papa insieme ai nipoti Ottavio e Alessandro (Museo di Capodimonte).

Al primo piano, quello che era l’appartamento della duchessa è diventato Pinacoteca: il fiore all’occhiello è senz’altro, nella Sala 3, il magnifico tondo di Sandro Botticelli Madonna adorante il Bambino con san Giovannino (1475-80).

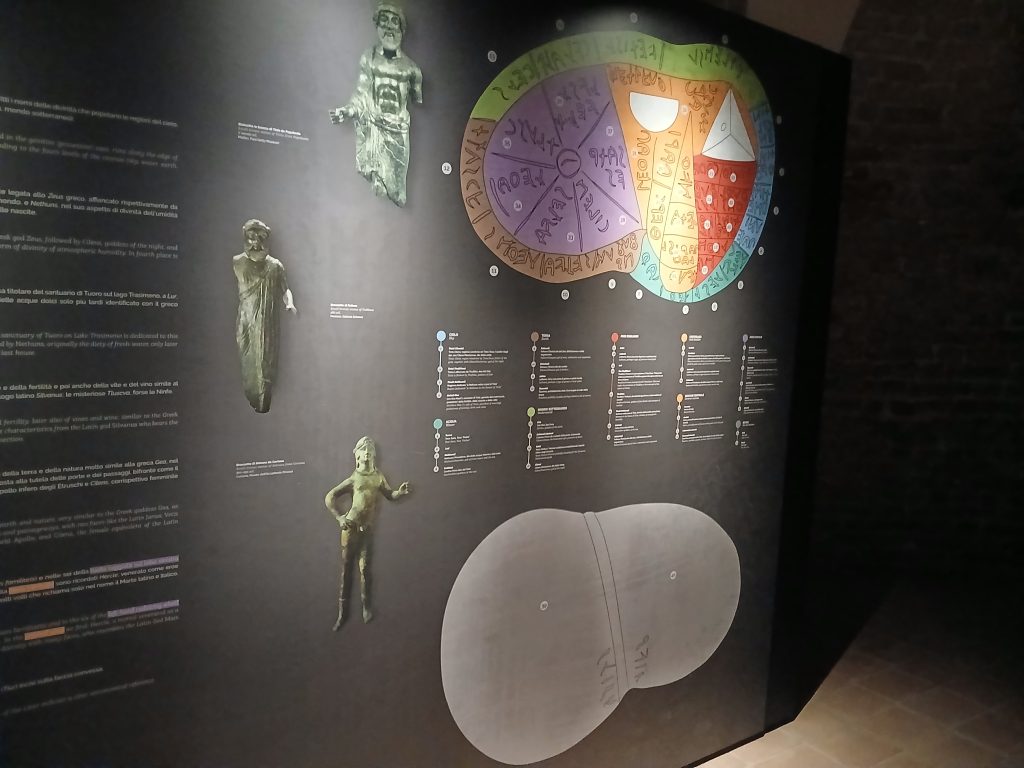

Nella Cittadella Viscontea è ospitato il Museo Archeologico: la colonia romana di Placentia fu fondata nel 218 a.C., in posizione strategica, sul Po. Il nome significa “città piacevole” o “luogo di piacere”, una scelta quindi positiva per un centro che doveva diventare di notevole importanza per i commerci. Molto interessante il reperto detto “Fegato di Piacenza” (II-I sec.a.C), in bronzo, rappresentante il fegato di una pecora, inciso con scritte che richiamano il significato delle sue parti correlate a riti religiosi etruschi. È suddiviso in sedici regioni marginali, che rappresentano la volta celeste, e ventiquattro interne; ogni regione è associata a una divinità. Il modello era usato da sacerdoti aruspici per interpretare i visceri di un animale sacrificato.

Infine, da non mancare la straordinaria collezione di carrozze, una delle più importanti d’Europa: circa ottanta pezzi preziosi, collocabili tra il XVIII e il XIX sec., tra cui berline di gala e da viaggio – alcune dei Savoia – calessi, carrozze sacre per il trasporto di defunti, landò, coupè, portantine. Carrozzine e passeggini pieghevoli evidenziano l’abilità dei loro inventori, che sapevano unire con vera arte tecnica e bellezza.

Per approfondire: https://youtu.be/bYZx0RG_0XQ?si=PYFbwgo_n7ShwdEq