Le “Giornate FAI d’Autunno” sono sempre un’occasione per scoprire angoli di Milano e la loro storia. Uno dei quindici beni messi a disposizione per visite gratuite (11-12 ottobre 2025) è stato il Palazzo DLA Piper di via della Posta 7.

Il curioso nome è quello di uno studio legale internazionale – o meglio un’azienda internazionale per servizi legali con più di 90 uffici in tutto il mondo, in oltre 40 Paesi – nato nel 2005 dalla fusione di tre società, ossia l’inglese DLA Limited Liability Partnership di Londra e le statunitensi Piper Rudnick di Baltimora e Gray Cary Ware & Freidenrich di San Diego. “DLA” sta per Dibb Lupton (Broomhead) e Alsop (Wilkinson), aziende inglesi fondate nel 1798; si fusero nel 1996. La sede principale è a New York, e risulta, come forma societaria, un’associazione svizzera. Migliaia sono gli avvocati che vi lavorano: 240 solo in Italia, tra Milano e Roma.

Nel 2015 DLA Piper ha collocato i suoi uffici nel palazzo, a due passi dalla Borsa, affacciato su piazza Thomas A.Edison: è quindi diventato la sua sede milanese. La proprietà resta del Fondo Italian Trophy Assets (fondo d’investimento alternativo immobiliare riservato ad investitori professionali, che non vengono divulgati) gestito da Ream SGR di Torino, che ha curato la ristrutturazione di alcune parti interne.

La sua costruzione, su un terreno di forma triangolare tra via Bocchetto e via della Posta, appartenente al Convento del Bocchetto, già demolito a fine ‘800, risale al periodo tra il 1939 e il 1941; ospitava il Banco di Roma, istituto fondato nel 1880 e divenuto nel 1937 banca d’interesse nazionale.

Il regime fascista prevedeva un riordino urbano, in continuità con il primo piano regolatore della città, risalente al 1884-1889, dovuto all’ing. Cesare Beruto, per le “sostituzioni edilizie”. Grazie al Piano Beruto scomparvero, all’inizio del XX secolo, edifici storici come Porta Magenta, realizzata nel 1805 da Luigi Canonica e demolita nel 1897; furono spianati anche i cinquecenteschi Bastioni (Mura spagnole) considerati una “reale barriera” e un “serio ostacolo” all’espansione di Milano. Il quartiere degli Affari fu particolarmente oggetto di revisione durante il Ventennio: si allargarono strade, si crearono piazze, furono abbattuti vecchi edifici per fare spazio ai nuovi.

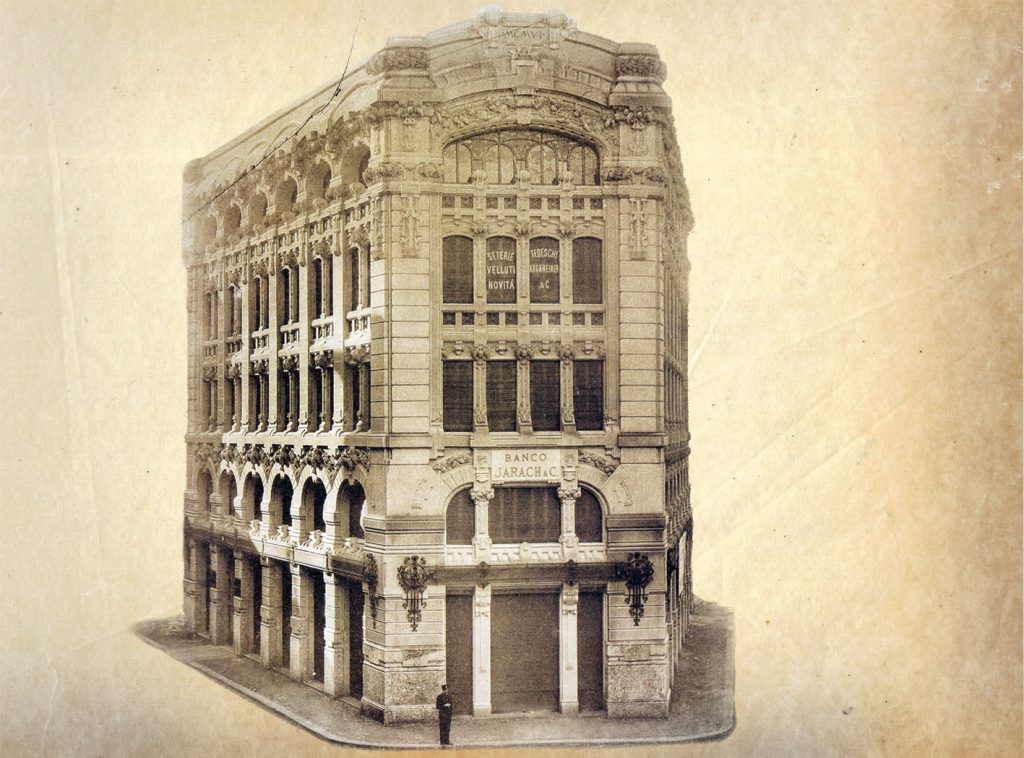

Dove fu eretto il palazzo sorgeva un edificio in stile Liberty costruito nel 1905: era la bellissima Casa Lancia, progettata dall’architetto milanese Achille Manfredini (1869-1920) a forma di sperone. Dal 1907 era sede del Banco Jarach, e fu sequestrata e demolita nel 1939. Emilio Jarach (1876-1950), uno dei fondatori, era figlio di Moisè Jarach, che aveva fatto parte del Consiglio di Reggenza della Banca d’Italia nonché del Consiglio di Amministrazione di molte importanti Società: la ricca famiglia ebrea subì purtroppo gli effetti delle leggi razziali del 1938.

Il Palazzo dell’ex Banco di Roma (poi Banca di Roma e dal 2002 passata a Unicredit) è monumentale, in puro stile littorio, rivestito in pietra d’Istria, un calcare fossilifero simile al marmo. Sulle grate delle finestre, in ferro battuto, è ancora presente la sigla “BR”, con le lettere iniziali intrecciate.

L’architetto progettista fu il friulano Cesare Scoccimarro (1897–1953), che aderiva alla corrente razionalista; suoi sono numerosi edifici a Pordenone e a Udine. Il palazzo presenta un torrione con una facciata concava rivolta verso piazza Edison– attualmente occupata per lo più da veicoli parcheggiati – con un bassorilievo che richiama il simbolo della capitale d’Italia, ossia la Lupa che allatta Romolo e Remo. Questa si trova sopra un finestrone verticale e ha sulla sinistra la dicitura “ANNO 1941”. Sulle facciate laterali due altorilievi: sulla destra Sant’Ambrogio, patrono di Milano, e sulla sinistra la Dea Roma, opere di Geminiano Cibau (1893-1969), scultore e ceramista friulano, che già aveva contribuito alla decorazione scultorea del vicino Palazzo Mezzanotte (la Borsa).

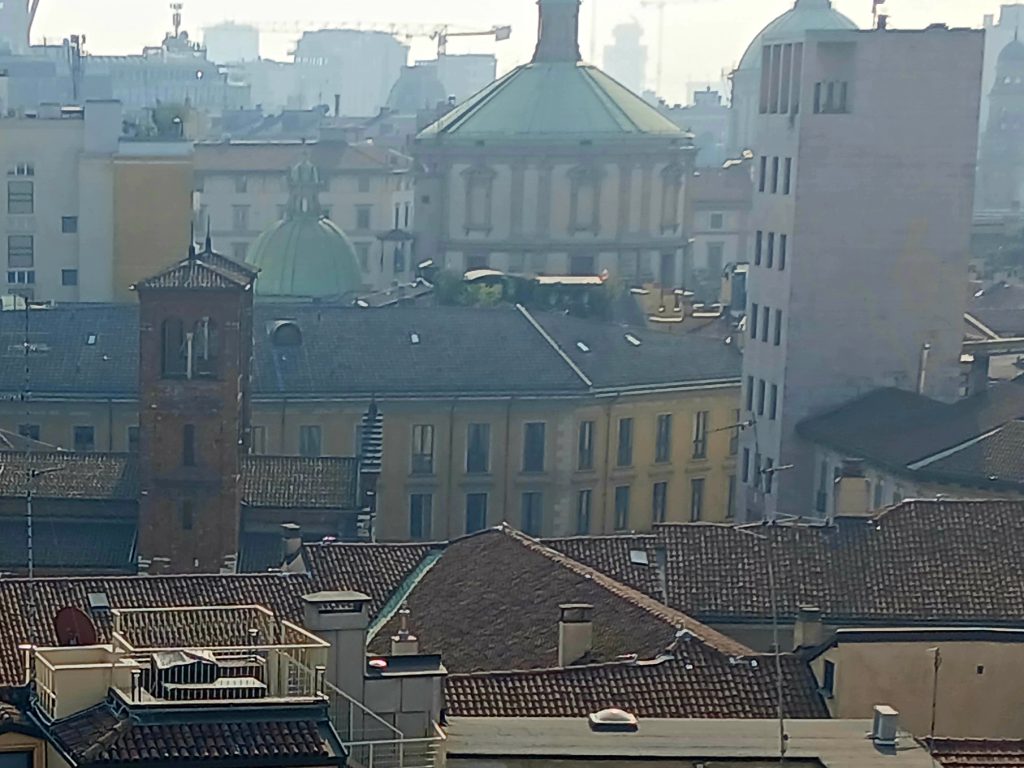

Entrando nel palazzo e percorrendo i corridoi degli eleganti e moderni uffici del DLA Piper, si sale in ascensore al 7° piano: da una vasta terrazza arredata si può ammirare il panorama del centro di Milano.

Il Duomo è vicino, e vicinissima è piazza San Sepolcro dove, al civico 9, nel Palazzo degli Esercenti (Palazzo Castani, risalente al XV sec. ma rifatto nel XVII), ora Distretto di Polizia, fu fondato da Benito Mussolini il movimento dei Fasci di Combattimento, il 23 marzo 1919.

Sulla sinistra del Palazzo Castani si osserva un’opera di Piero Portaluppi, grande architetto protagonista del rinnovo urbano di epoca fascista: una bianca Torre Littoria (1929), ossia l’arengo con un balcone al primo piano da cui il duce si affacciò, davanti a una folla plaudente, nel pomeriggio del 16 dicembre 1944, per un breve discorso, dopo quello più famoso tenuto la mattina stessa al Teatro Lirico. Sotto la torre furono trovati i resti del Foro Romano, di età augustea (I sec. d.C.): la zona è infatti molto interessante dal punto di vista archeologico, in quanto proprio in piazza San Sepolcro si incrociavano cardo (da nord a sud) e decumano (da est a ovest) dell’antica Mediolanum. Il cardus seguiva l’asse attuale di via Manzoni -via Santa Margherita – Piazza Santo Sepolcro – Corso di Porta Ticinese, mentre il decumanus corrispondeva a corso di Porta Romana – via del Bollo – Piazza San Sepolcro – Piazza Affari – via Santa Maria Fulcorina – via Santa Maria della Porta. Il quartiere è quindi di grande valore storico, oltre che architettonico.

Proseguendo nella visita, si scende verso i sotterranei, ammirando la tromba di scalinate monumentali le cui pareti sono rivestite da bellissimi mosaici azzurri.

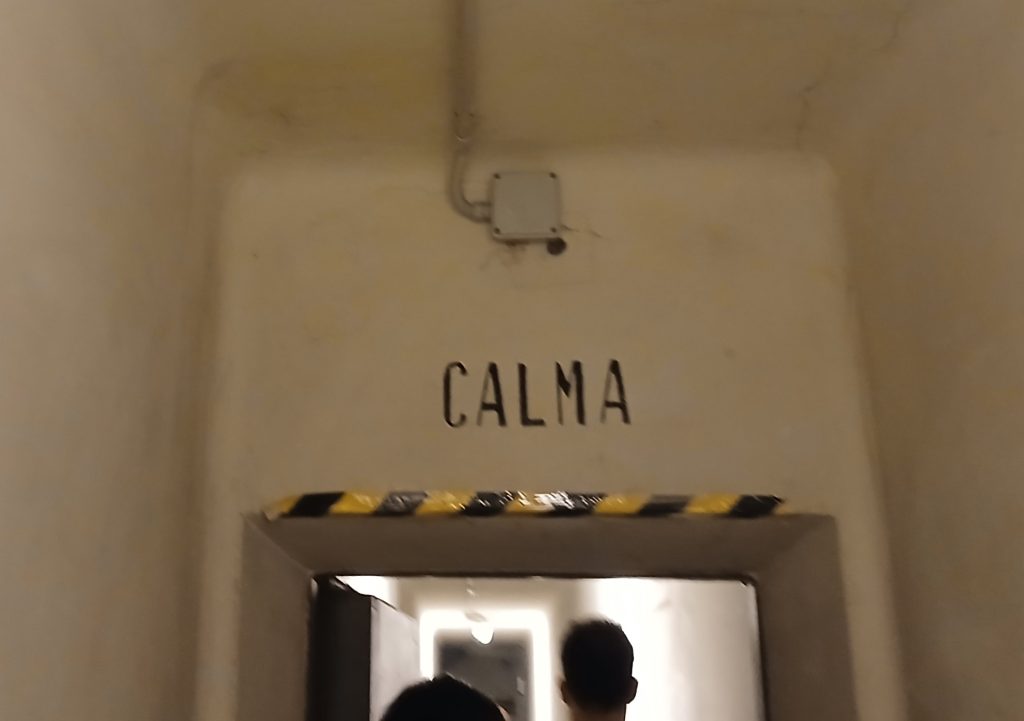

Al piano -4, ecco l’ingresso a un bunker antiaereo, fatto costruire prevedendo attacchi nemici in quanto l’Italia era entrata nel secondo conflitto mondiale, come alleata della Germania nazista, il 10 giugno 1940.

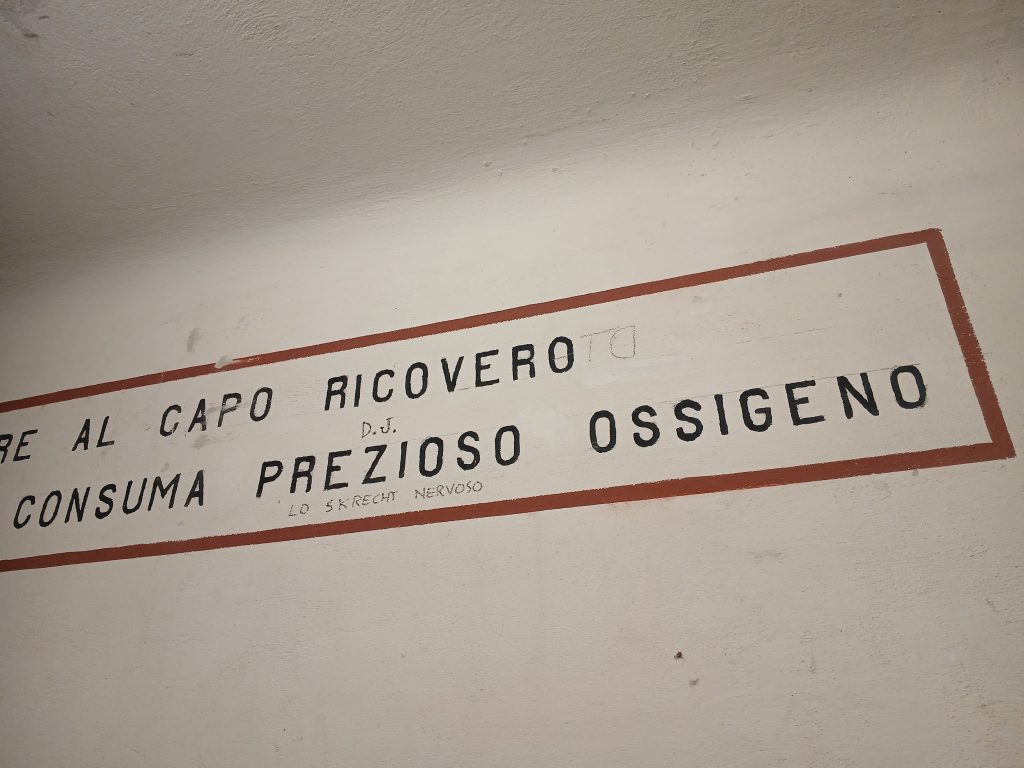

Il Palazzo subì in effetti alcuni danni dal bombardamento inglese del 13 agosto 1943, ma di fatto il rifugio, molto grande, con diverse stanze e parecchi corridoi labirintici, fu usato in rare occasioni: resta quindi una testimonianza pressoché intatta, preservata nel tempo, con ancora le scritte sui muri che invitavano alla calma, a restare immobili “per non consumare il prezioso ossigeno”.

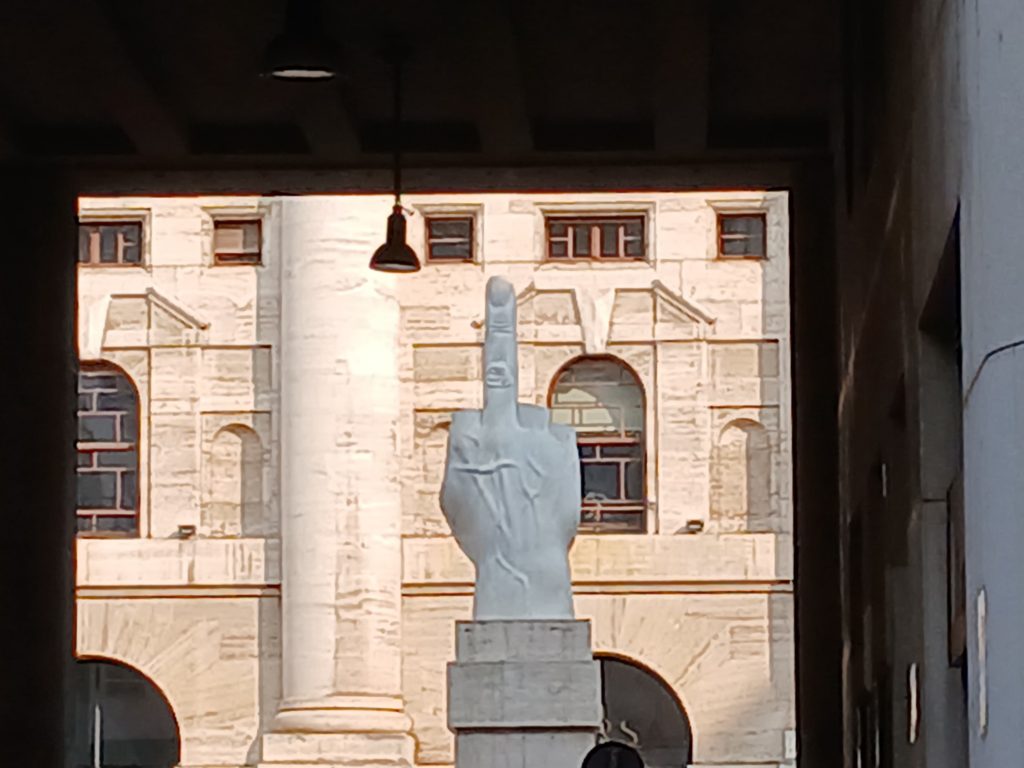

Un’ultima nota: piazza Edison, su cui si affaccia il Palazzo DLA Piper (che non è mai stato denominato “Palazzo Edison”, come a volte erroneamente si crede, perché questo si trova in Foro Buonaparte!) meriterebbe davvero un’accurata rivalorizzazione. Perché non progettare un monumento centrale di arte contemporanea – una grande lampadina-faro, per esempio, in omaggio al suo inventore e alle idee illuminanti – in mezzo ad una bella aiuola fiorita, eliminando gli antiestetici parcheggi?